MENU

油脂(構造・酸化・加水分解・グリセリンや脂肪酸との関係など)

目次

はじめに

【プロ講師解説】このページでは『油脂(構造・酸化・加水分解・グリセリンや脂肪酸との関係など)』について解説しています。

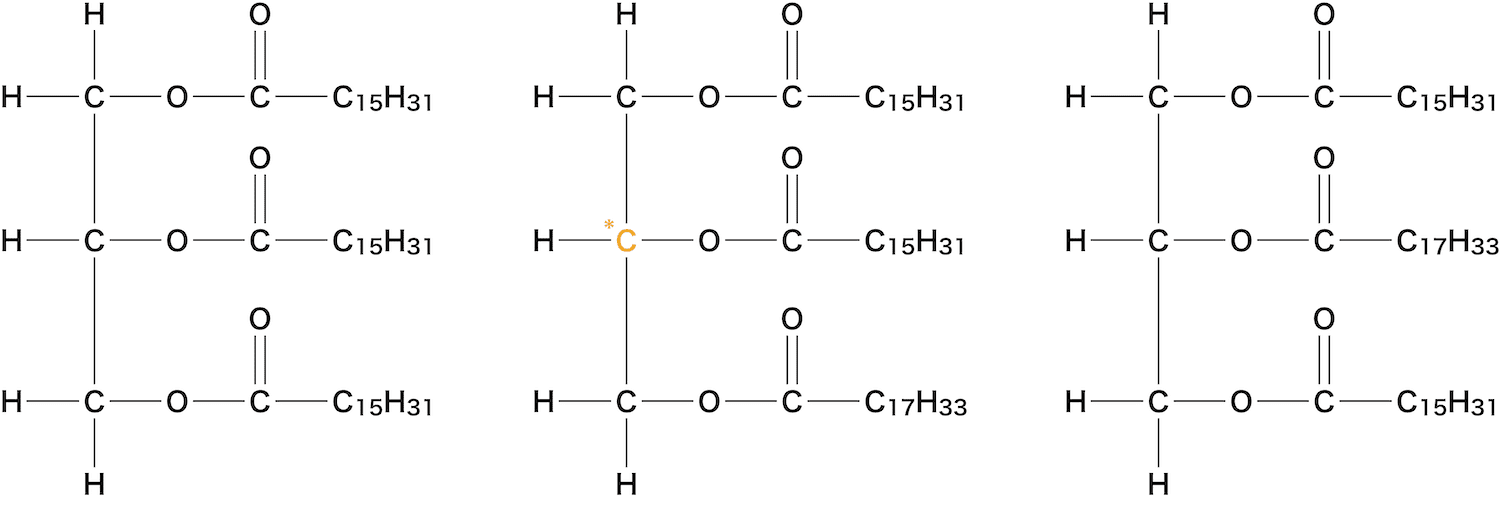

油脂と不斉炭素

- 油脂に含まれる3つの脂肪酸が非対称の場合、その油脂は不斉炭素原子(C*)をもつ。

不斉炭素原子(C*)とは4つの異なる原子(官能基)が結合している炭素C原子です。詳しくは異性体(種類・数え方・分類など)を参照しましょう。

油脂の性質

- 代表的な油脂の性質は次の通りである。

●油脂の性質

- 水に難溶

- 融点

- けん化

- 加水分解

- 酸化・乾燥

- 付加

❶ 水に難溶

- 長い炭素鎖をもったエステルである油脂は、無極性溶媒であるベンゼンやエーテルには溶けやすいが、極性溶媒である水やエタノールには溶けにくい。

- 水に溶けにくい油脂は、デンプンやグリコーゲンなどの多糖類(水に溶ける)に比べて安定であるため、長期保存用のエネルギー源として用いられる。

❷ 融点

- 構成脂肪酸中に不飽和結合C=C(cis型)をもち、折れ線形の構造を多く含む油脂は、分子同士が近づきにくくなって、分子間にはたらく引力が弱まり、融点が低くなる。

- 一方、構成脂肪酸に不飽和結合C=C(cis型)が少ないと、油脂分子同士が近づきやすくなって分子間力が強くなるので融点が高くなる。

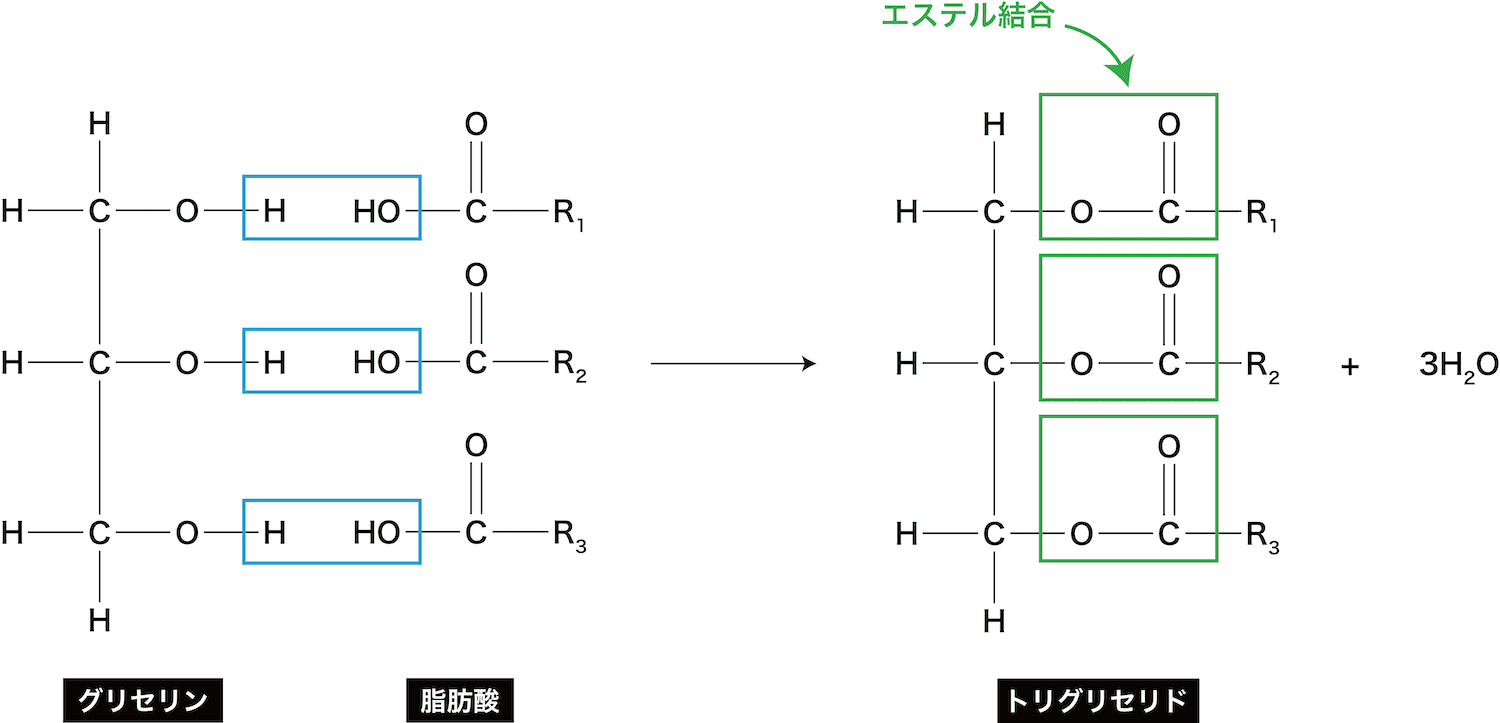

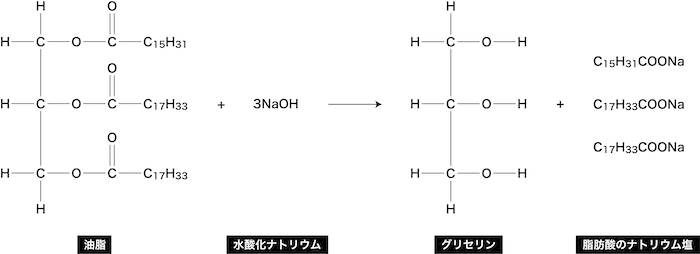

❸ けん化

- エステルである油脂を水酸化ナトリウムのようなアルカリと共に加熱すると、エステル結合が加水分解されてグリセリンと脂肪酸のナトリウム塩が得られる。

- 脂肪酸ナトリウムは一般に「石けん」とよばれていることから、一般にエステルのアルカリによる加水分解をけん化という。

- けん化について詳しくは次のページを参照のこと。

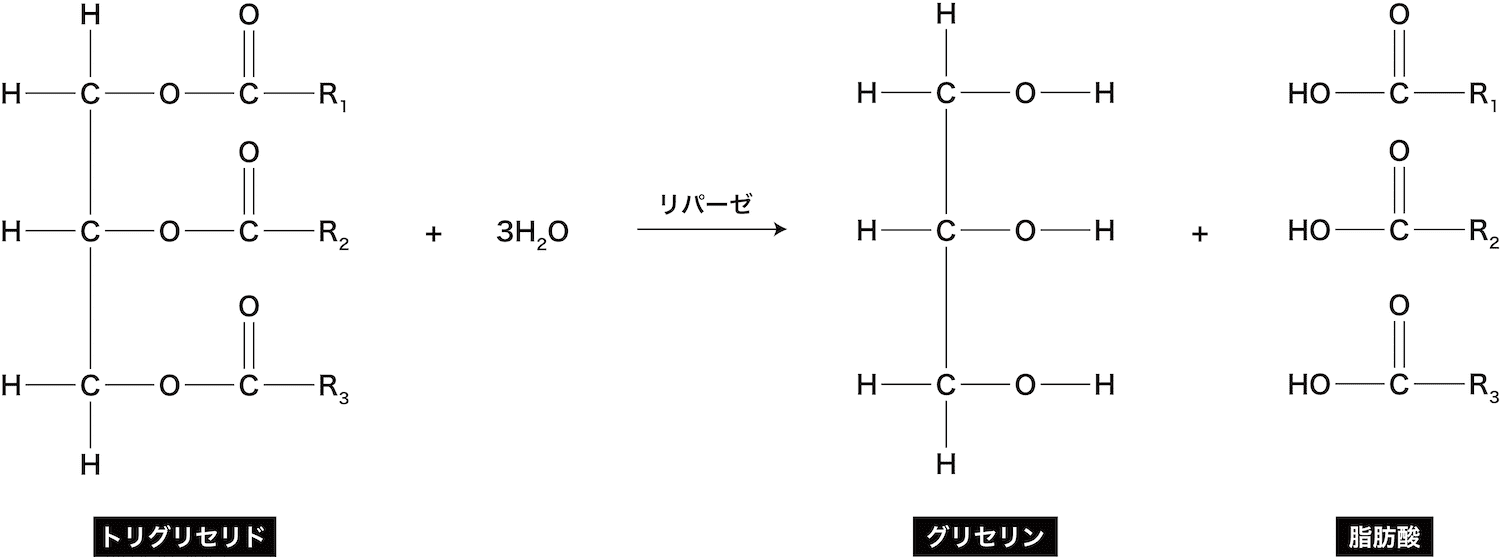

❹ 加水分解

❺ 酸化・乾燥

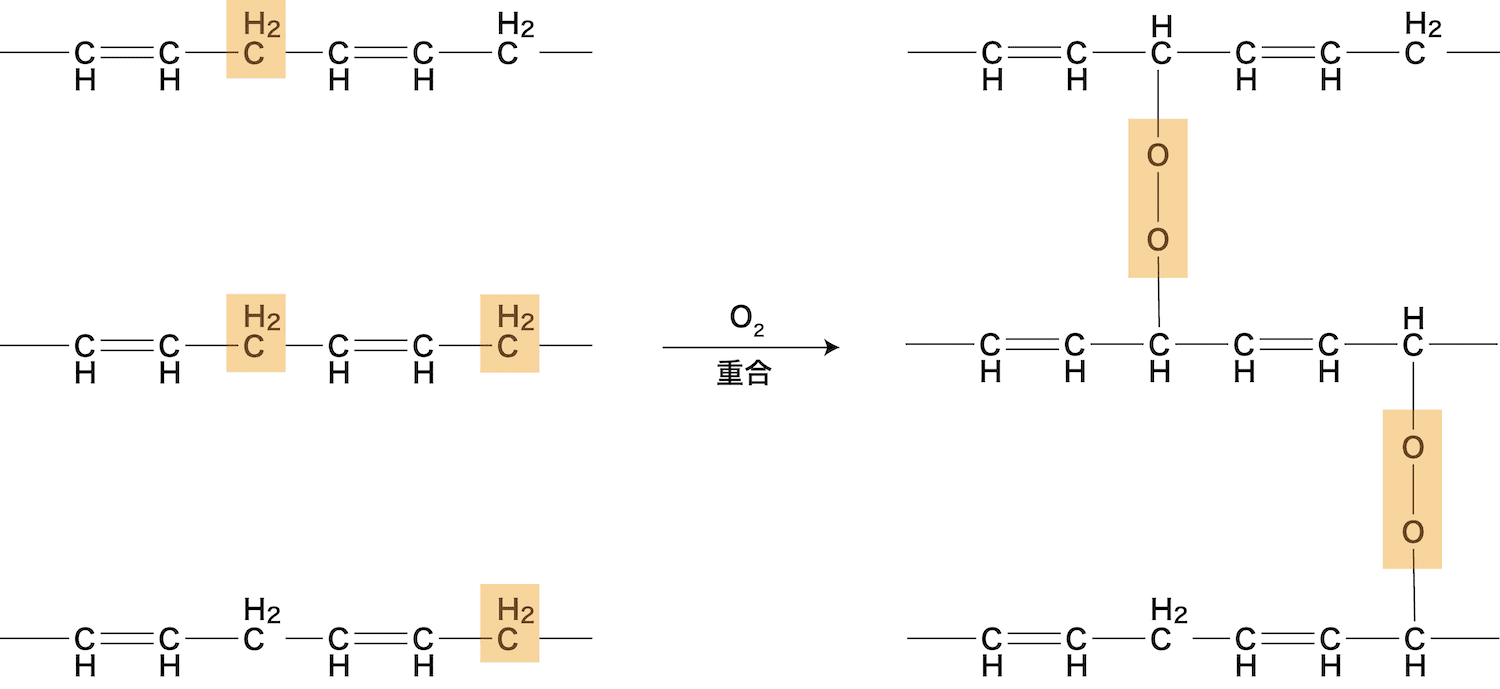

- 油脂の構成脂肪酸中にC=Cが含まれていると空気中のO2の酸化を受ける。

- この変化において、油脂同士が架橋構造をつくりながら重合するため、流動性を失って固化する。これを「油が乾く」という。

| 油脂 | 具体例 | 用途 |

|---|---|---|

| 乾性油 | アマニ油 キリ油 | ペイント 印刷用インク |

| 半乾性油 | 大豆油 綿実油 | 食用油 |

| 不乾性油 | ツバキ油 オリーブ油 | 食用油 頭髪油 潤滑油 せっけん原料 |

- 油の乾き易さ(空気中での重合し易さ)は油脂に含まれているC=Cの数で決まる。

- つまり、不飽和度が大きいために空気中で容易に固まるものを乾性油(例:アマニ油、キリ油)、固まる程度が少し弱いものを半乾性油(例:大豆油、綿実油)、空気中で固まりにくいものを不乾性油(例:ツバキ油、オリーブ油)という。

- また、乾性油にPb、Mnなどの酸化物や塩を入れて加熱処理し、乾性が増したものをボイル油という。ボイル油は、油性ペイントに用いられる。

- 油脂を空気中に放置すると、黄色味を帯び、不快な匂いを生じて酸性を示すようになる。これを酸敗という。

- 酸敗が起こるのは、O2による酸化を受ける際、重合以外に開裂を起こして低分子量のアルデヒドやカルボン酸を生じて悪臭を放つためである。したがって、不飽和度の大きい油脂ほど酸敗し易く、油が悪くなりやすい。

❻ 付加

- 構成脂肪酸中にC=Cをもつ油脂は、H2やハロゲンの付加を受ける。

- したがって、不飽和度の大きい脂肪酸を構成成分とする液体状の油脂に、ニッケルNiを触媒としてH2を付加し、より飽和した油脂にすることができる。

- このとき生じた油脂は融点が高く酸敗しにくいので、常温では固体であり、悪臭がない。

- これを硬化油といい、マーガリンやローソクの製造にこの方法が使われる。

脂肪と脂肪油

- 先述の通り、油脂の融点は不飽和結合が少ない(不飽和度が低い)ほど高くなる。したがって、油脂を常温での状態で分類することができる。

- つまり、不飽和度が小さいため融点が高く常温で固体の油脂を脂肪、不飽和度が大きいために融点が低く常温で液体の油脂を脂肪油という。