MENU

二糖類(マルトース/スクロースなどの還元性・構造式・結合・覚え方など)

目次

はじめに

【プロ講師解説】このページでは『二糖類(マルトース/スクロースなどの還元性・構造式・結合・覚え方など)』について解説しています。

二糖類とは

- 単糖類2つが結合してできた糖を二糖類という。

- 二糖類の分子式は(単糖の分子式であるC6H12O6に2をかけて、結合を作るために取り除かれた水分子H2Oの分を差し引いた)C12H22O11となる。

\[ \mathrm{2×C_{6}H_{12}O_{6}-H_{2}O=C_{12}H_{22}O_{11}} \]

二糖類の一覧

- 代表的な二糖類を次に示す。

- マルトース(麦芽糖)

- セロビオース

- ラクトース(乳糖)

- スクロース(ショ糖)

- イソマルトース

- トレハロース

- ここからはこれらの二糖類について個別に解説する。

マルトース(麦芽糖)

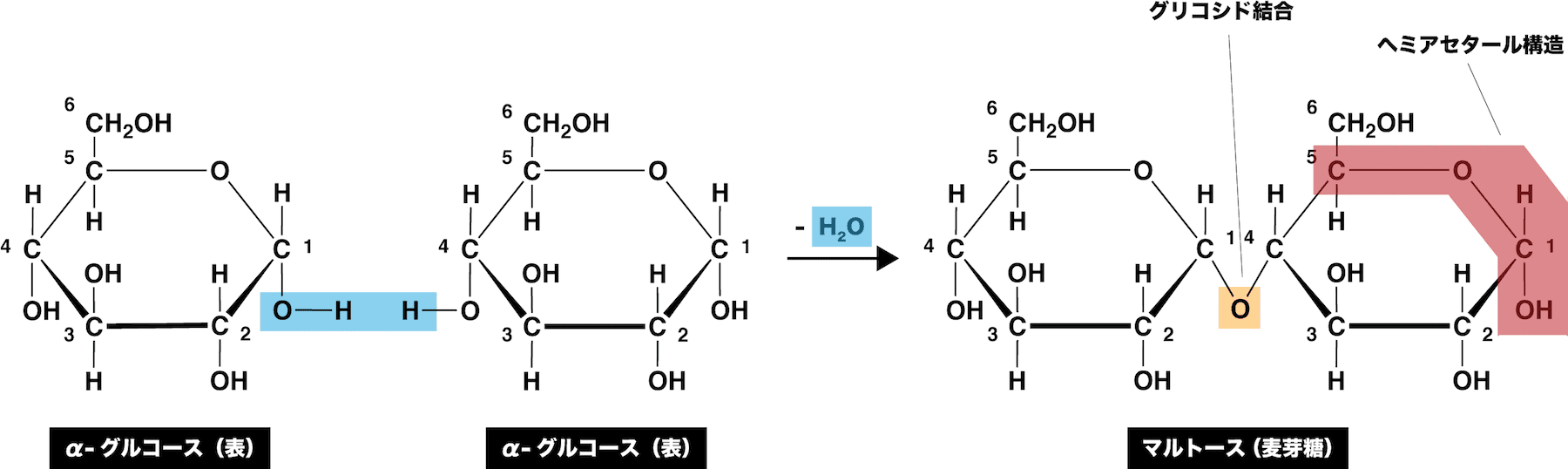

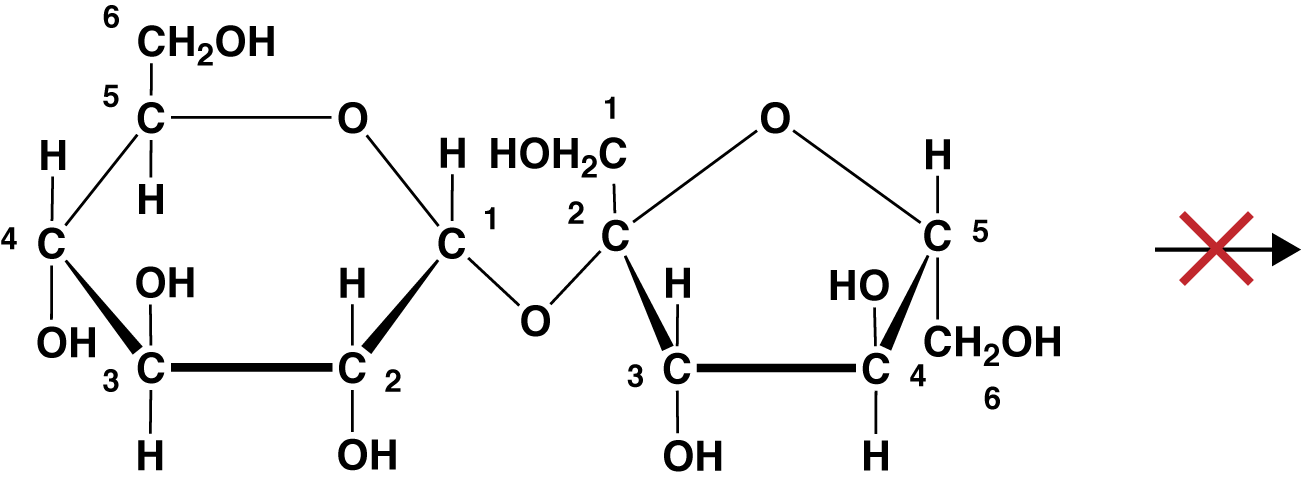

α-グルコース(表)+ α-グルコース(表)

- α-グルコース2分子が1位と4位のヒドロキシ基(-OH)で縮合してできた二糖をマルトース(麦芽糖)という。

- このとき、縮合することでつくられたエーテル結合(-O-)をグリコシド結合(α-1,4-グリコシド結合)という。

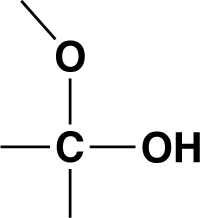

- また、マルトースの右端にはヘミアセタール構造とよばれる構造が存在する。

- このヘミアセタール構造があることでマルトースは還元性を示す。

マルトースの構造

- 上図含め、参考書等によく載っている図だと横まっすぐに結合してるように見えるが、マルトースの実際の構造は次のような折れ曲がった構造になっている。

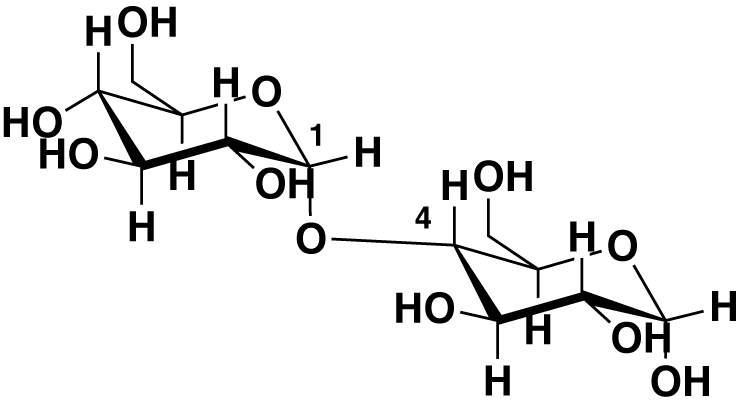

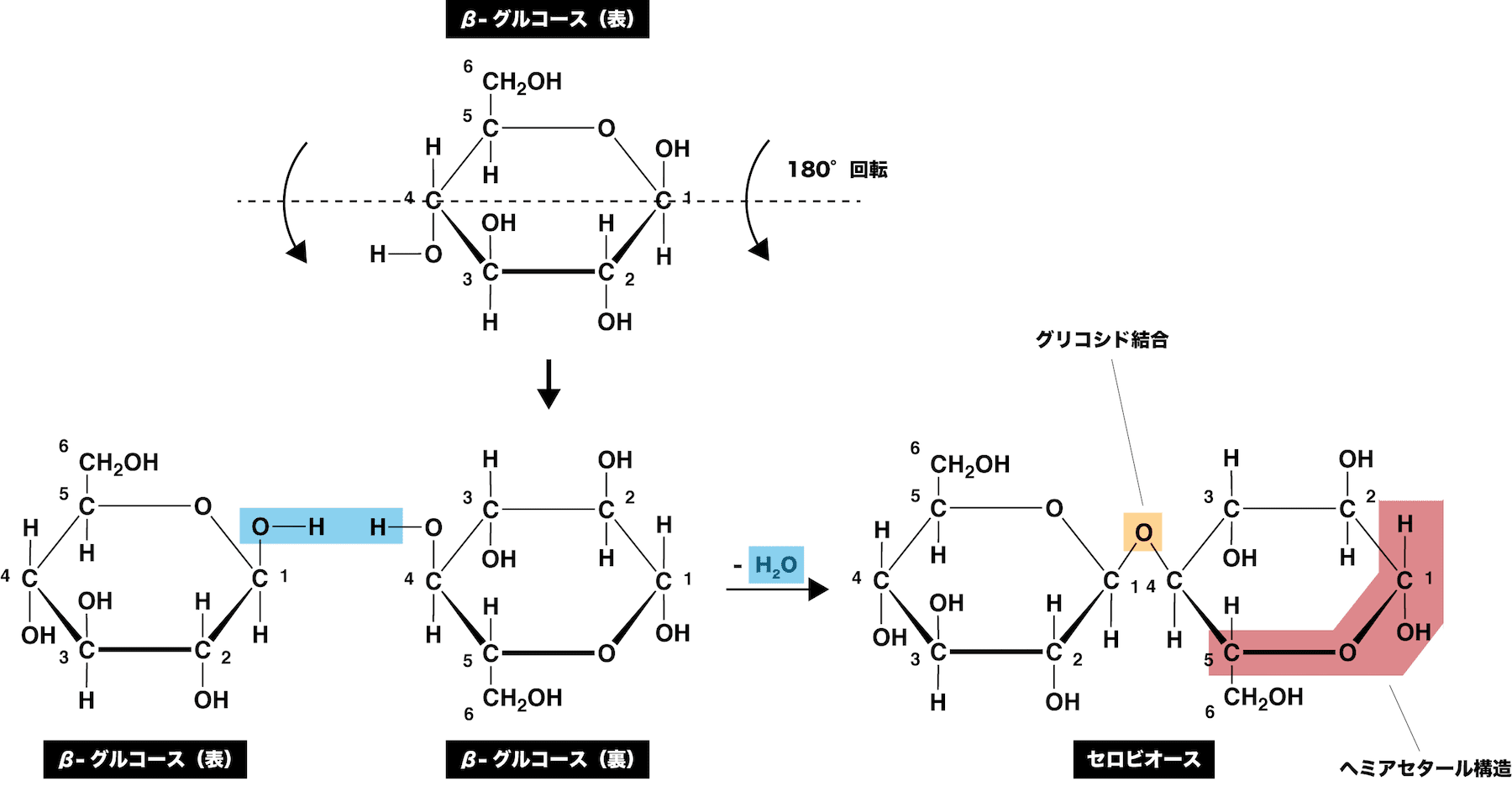

セロビオース

β-グルコース(表)+ β-グルコース(裏)

- β-グルコース2分子のうち、一方の分子を180°回転させた状態(裏返した状態)で1位と4位の-OHが縮合してできた二糖をセロビオースという。

- このとき生じたエーテル結合をグリコシド結合(β-1,4-グリコシド結合)という。

- また、ヘミアセタール構造をもつため、還元性を示す。

セロビオースの構造

- セロビオースの実際の構造は、マルトースと異なり、ほぼまっすぐになっている。

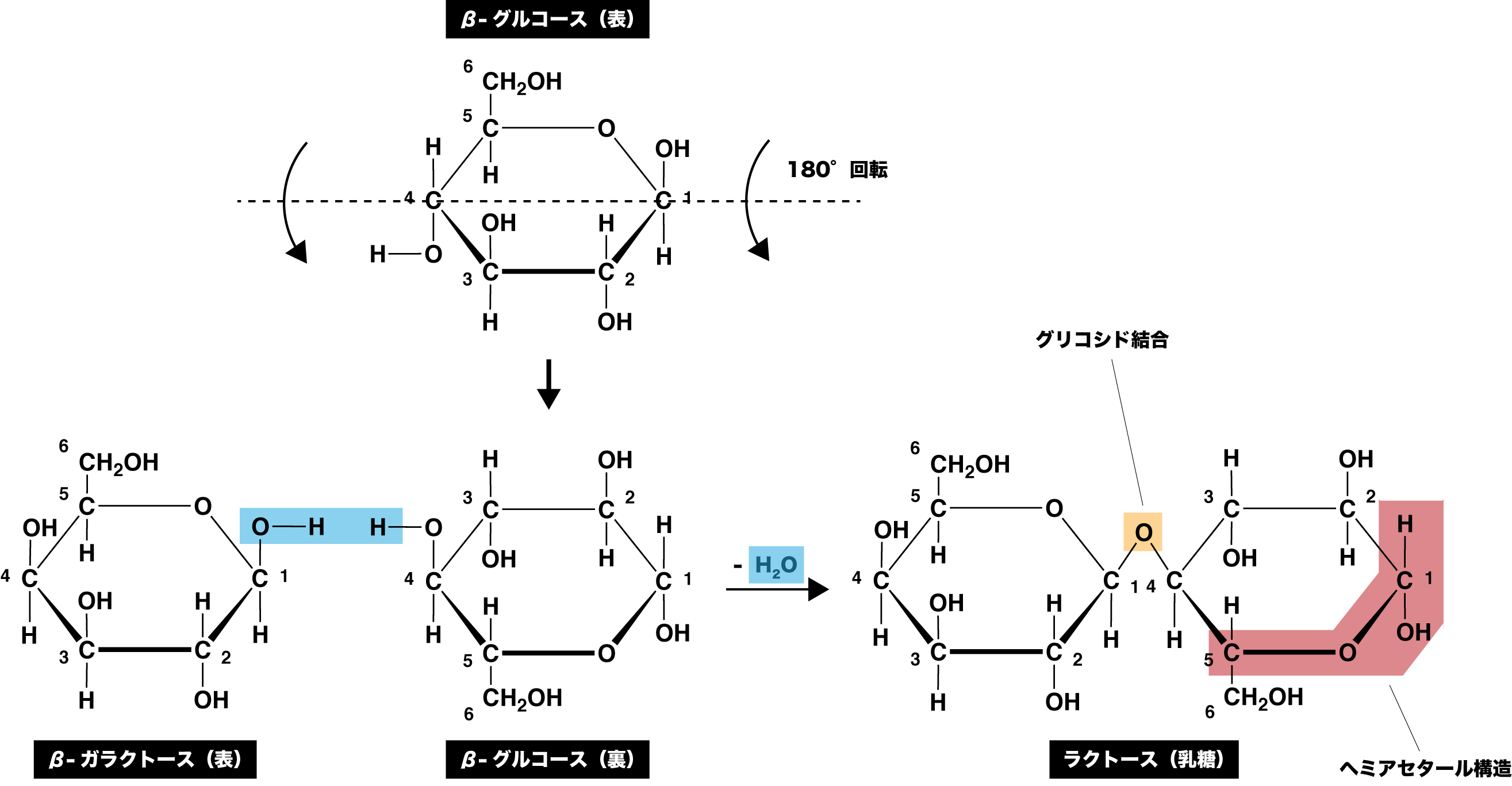

ラクトース(乳糖)

β-ガラクトース(表)+ β-グルコース(裏)

- β-ガラクトース(表)の1位の-OHとβ-グルコース(裏)の4位の-OHが縮合してできた二糖をラクトース(乳糖)という。

- ラクトースもマルトース・セロビオース同様、グリコシド結合(β-1,4-グリコシド結合)とヘミアセタール構造が存在する。

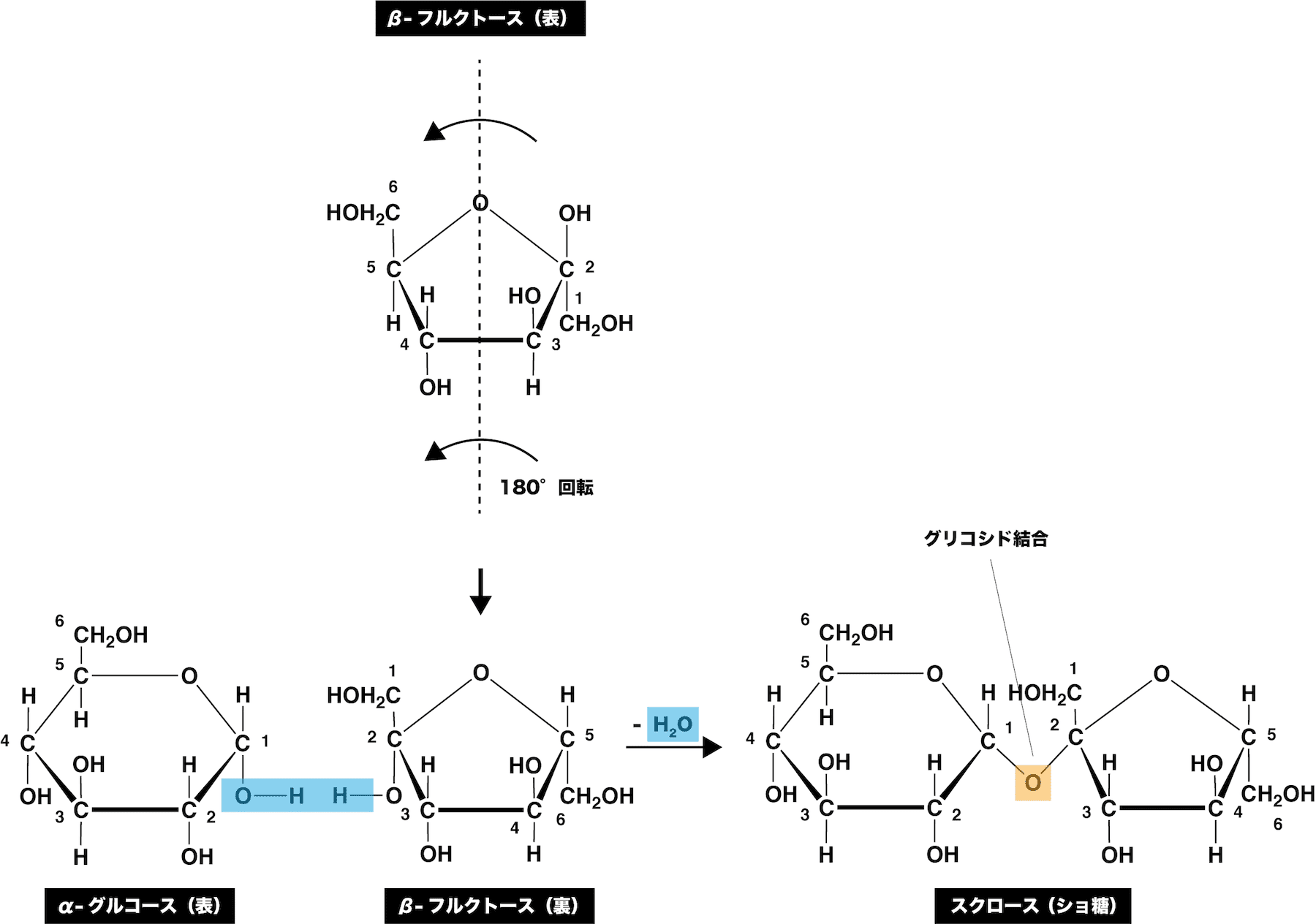

スクロース(ショ糖)

α-グルコース(表)+ β-フルクトース(裏)

- α-グルコース(表)の1位の-OHとβ-フルクトース(裏)の2位の-OHが縮合してできた二糖をスクロース(ショ糖)という。

- スクロースは、フルクトースの2位にあるヒドロキシ基を縮合に使ってしまっており、ヘミアセタール構造をもたない。

- したがって、(マルトースやラクトースと異なり)還元性は示さない。

スクロースを加水分解した際に生じるグルコースとフルクトースの1:1の混合物を転化糖といいます。

イソマルトース

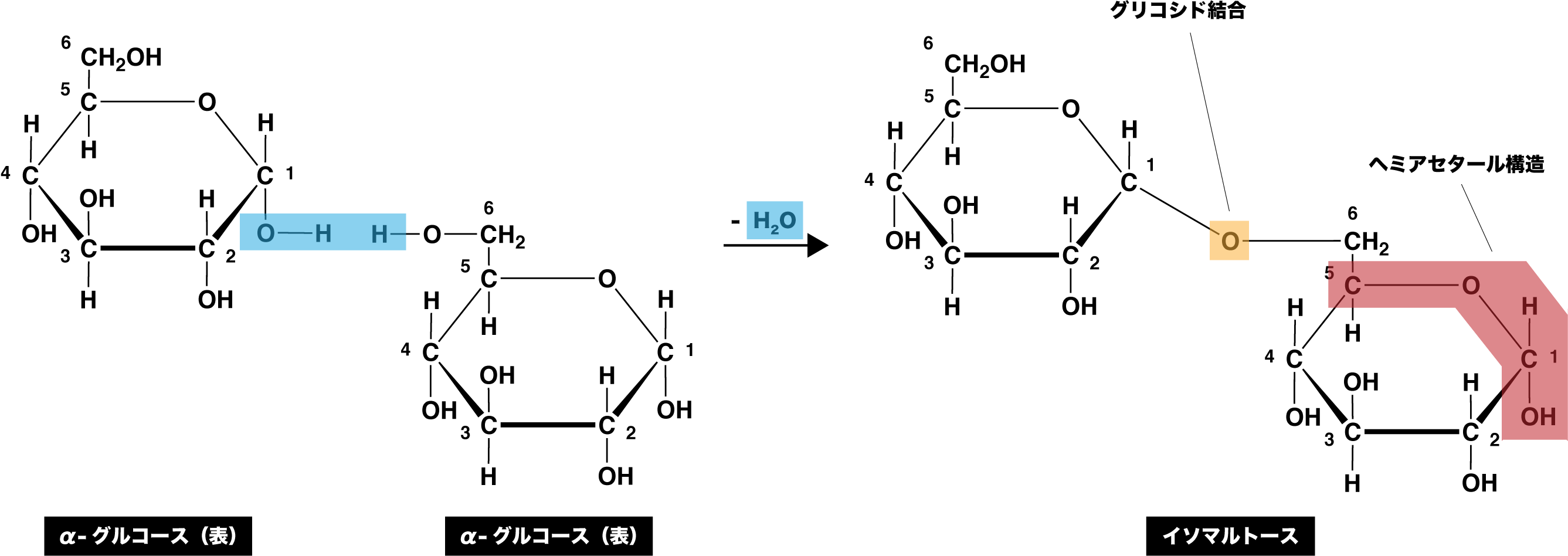

α-グルコース(表)+ α-グルコース(表)

- α-グルコース(表)の1位の-OHとα-グルコース(表)の6位の-OHが縮合してできた二糖をイソマルトースという。

- イソマルトースは、ヘミアセタール構造をもつため、還元性を示す。

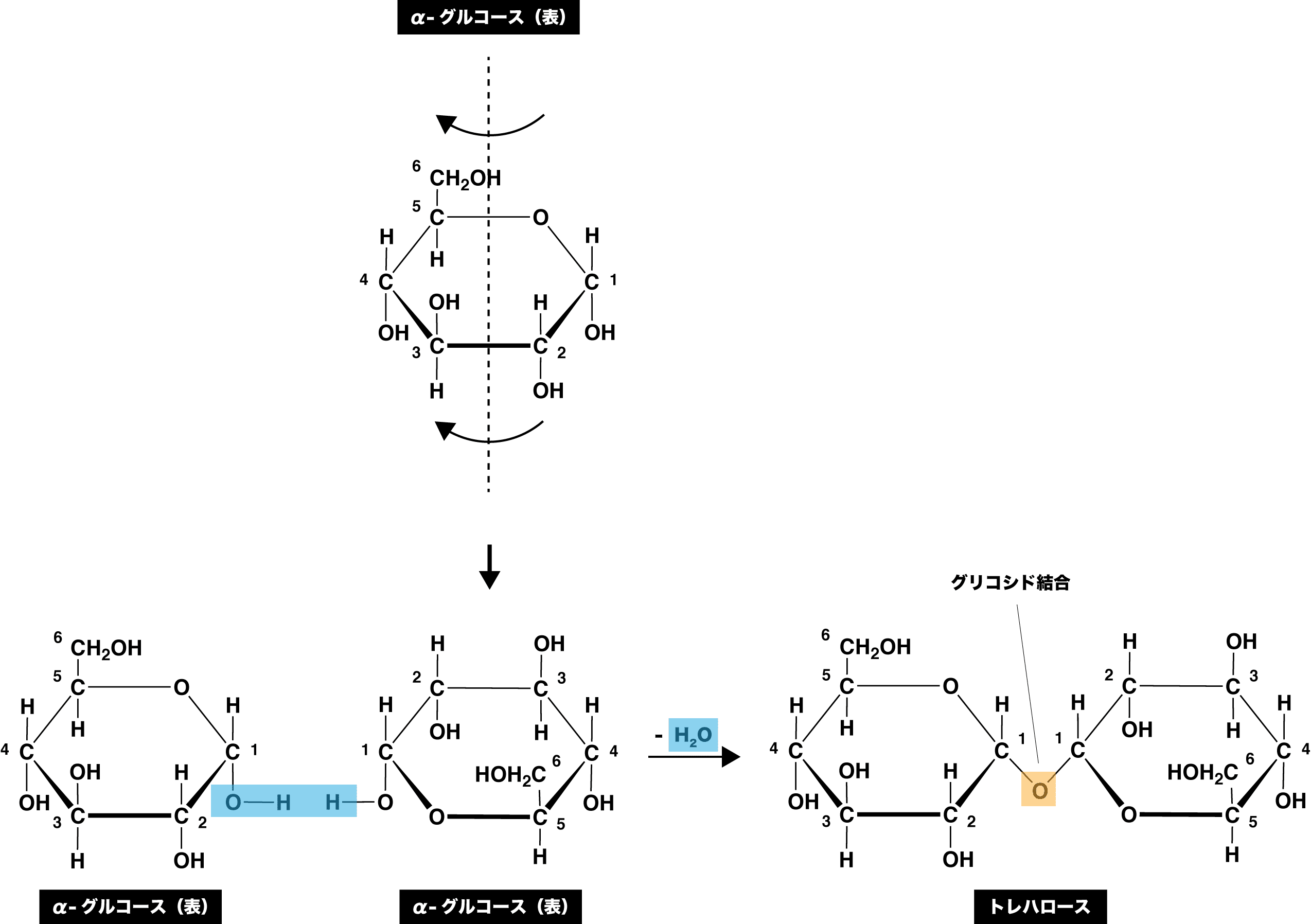

トレハロース

α-グルコース(表)+ α-グルコース(表)

- α-グルコース(表)の1位の-OHとα-グルコース(表)の1位の-OHが縮合してできた二糖をトレハロースという。

- このとき、2つのグルコースのヘミアセタール構造が縮合に使われてしまっているため、水溶液中でアルデヒド基(-CHO)に変化できる構造が存在しない。したがって、トレハロースは還元性を示さない。

二糖の性質

- 代表的な二糖類の性質は次の通りである。

●二糖の性質

- 水溶性

- 光学活性・変旋光

- 甘い味

- 還元性

- 加水分解する

❶ 水溶性

- 単糖類と同じように、炭素数に対する-OHの数の比率が高い(炭素数12に対して-OH8個)ため、水によく溶ける。

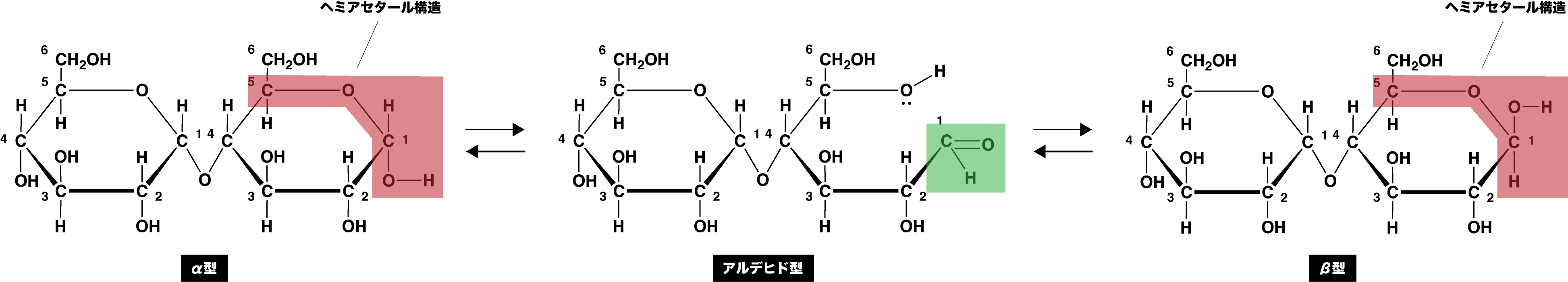

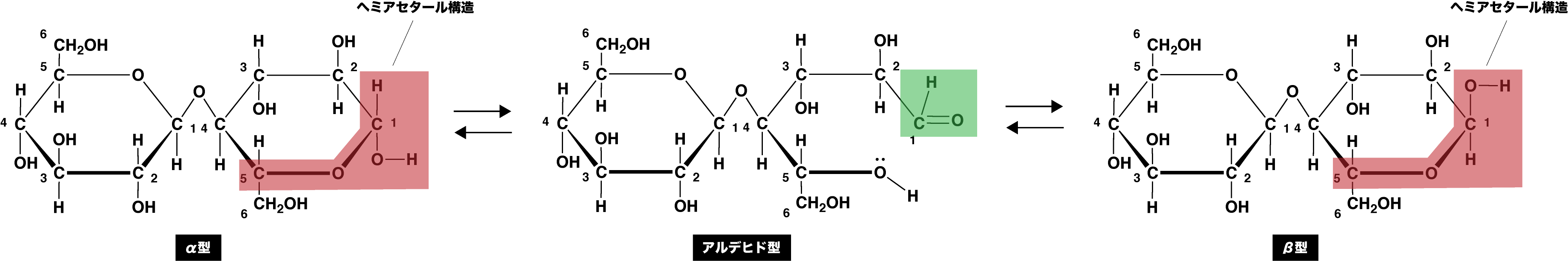

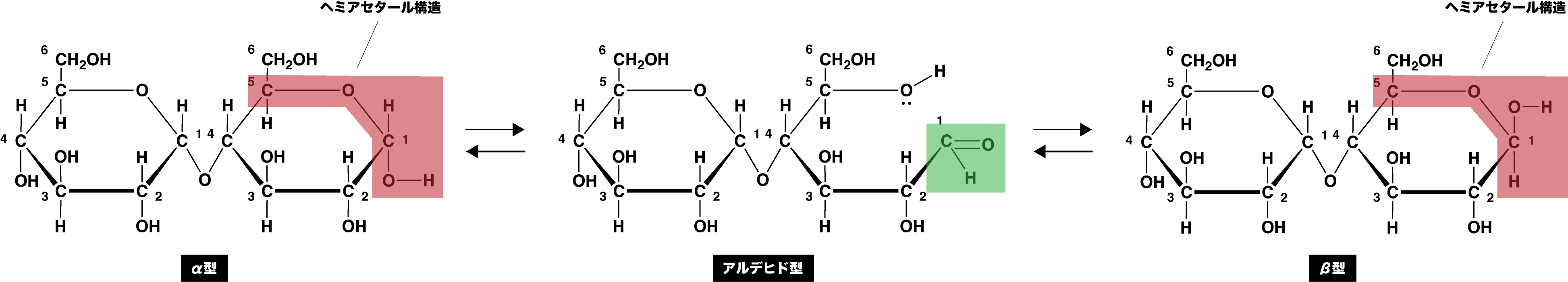

- また、水溶液中では(スクロース・トレハロースを除き)ヘミアセタール構造をもつため、次のような平衡状態になっている。

マルトース

セロビオース

ラクトース

スクロース

❷ 光学活性・変旋光

- 分子内に不斉炭素原子(*C)をもつため、光学活性を示す。

- また、水溶液中では、右端に残ったヘミアセタール構造のために、環状構造(α型、β型)と一部鎖状構造(アルデヒド型)が平衡状態にある。この結果、二糖類は変旋光(光学活性な物質の溶液の旋光度が時間とともに変化する現象)を示す(ヘミアセタール構造をもたないスクロース・トレハロースは例外的に旋光性を示さない)。

❸ 甘い味

- 二糖類は分子内に多くの-OHをもつため、甘い味がする。

❹ 還元性

- 水溶液中では、縮合に使われずに残ったヘミアセタール構造が存在するため、一部鎖状のアルデヒド型構造を取ることができる。

❺ 加水分解する

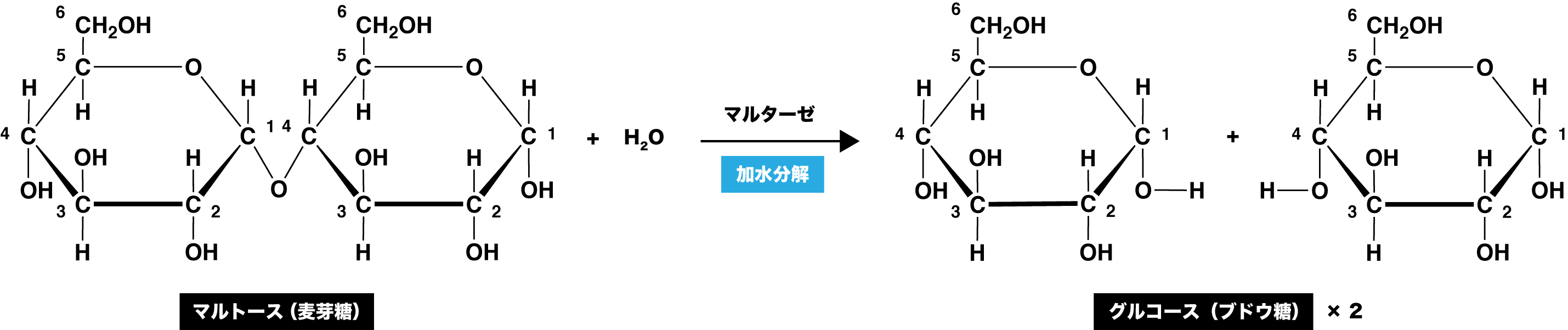

- 二糖類は、酵素または酸の触媒作用により加水分解して、単糖二分子となる。

\[ \mathrm{\underbrace{C_{12}H_{22}O_{11} }_{ 二糖 }+H_{2}O \overset{酵素or酸}{\longrightarrow} \underbrace{ C_{6}H_{12}O_{6} }_{ 単糖 } + \underbrace{ C_{6}H_{12}O_{6} }_{ 単糖 }} \]

| 二糖 | 単糖 | 酵素 |

|---|---|---|

| マルトース | グルコース×2 | マルターゼ |

| セロビオース | グルコース×2 | セロビアーゼ |

| ラクトース | ガラクトース+グルコース | ラクターゼ |

| スクロース | グルコース+フルクトース | スクラーゼ (インベルターゼ) |