MENU

ヨウ素デンプン反応(原理・色の違い・反応式など)

目次

はじめに

【プロ講師解説】このページでは『ヨウ素デンプン反応(原理・色の違い・反応式など)』について解説しています。

ヨウ素デンプン反応の原理

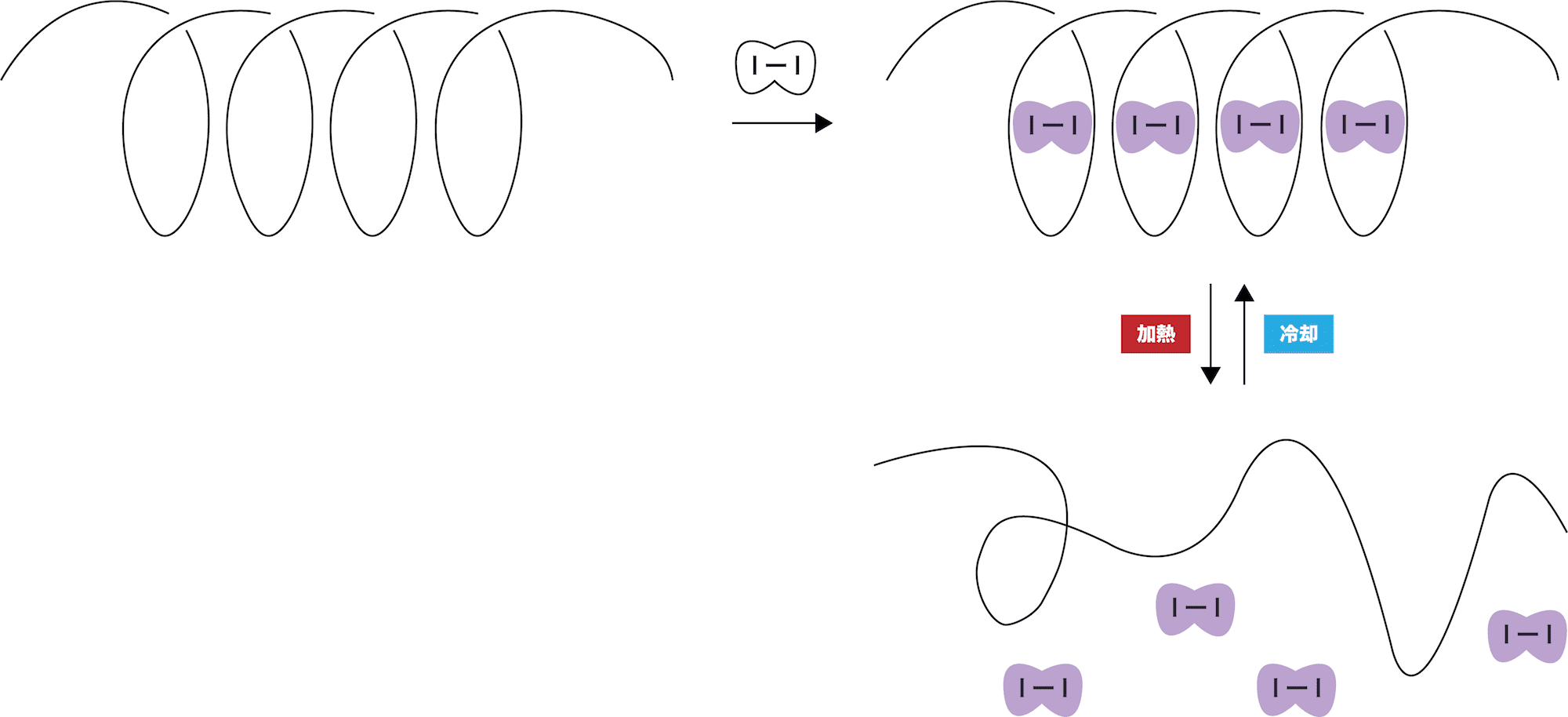

- デンプンのアミロースやアミロペクチンにヨウ素ヨウ化カリウム溶液(ヨウ素液)を加えると、らせん構造の「環」の中にヨウ素I2分子が連続して入り込んで呈色する。この反応をヨウ素デンプン反応という。

- ヨウ素デンプン反応では加熱すると色が消え、冷却すると再び呈色する。

- これは、加熱により水素結合が切れてらせん構造が崩れても、冷却するとらせん構造が再び形成されるためである。

ヨウ素デンプン反応における色の違い

- ヨウ素デンプン反応の色は、I2の並ぶことのできる数、つまりらせん構造の長さに依存する。

- したがって、アミロースの場合は「青紫色」、らせん構造の短いアミロペクチンは「赤紫色」、さらにらせん構造の短いグリコーゲンは「(赤)褐色」を呈する。

ヨウ素液の反応式

- ヨウ素ヨウ化カリウム溶液(ヨウ素液)は、ヨウ化カリウムKI水溶液にヨウ素I2を溶かしたものである。

- 溶液中では、次のような平衡状態が成立している。

\[ \mathrm{KI+I_{2}⇆KI_{3}}\\

\mathrm{I^{-}+I_{2}⇆} \underbrace{\mathrm{I_{3}^{-}(褐色)}}_{ 三ヨウ化物イオン } \]

- 水に溶けにくいI2を水溶液中で反応させる際に用いる。