MENU

【物質の三態】状態変化とは?原理や用語(凝縮・昇華等)を図を使って解説!

はじめに

【プロ講師解説】このページでは『【炎色反応】色一覧や仕組み、具体例、操作など』について解説しています。

物質の三態とは

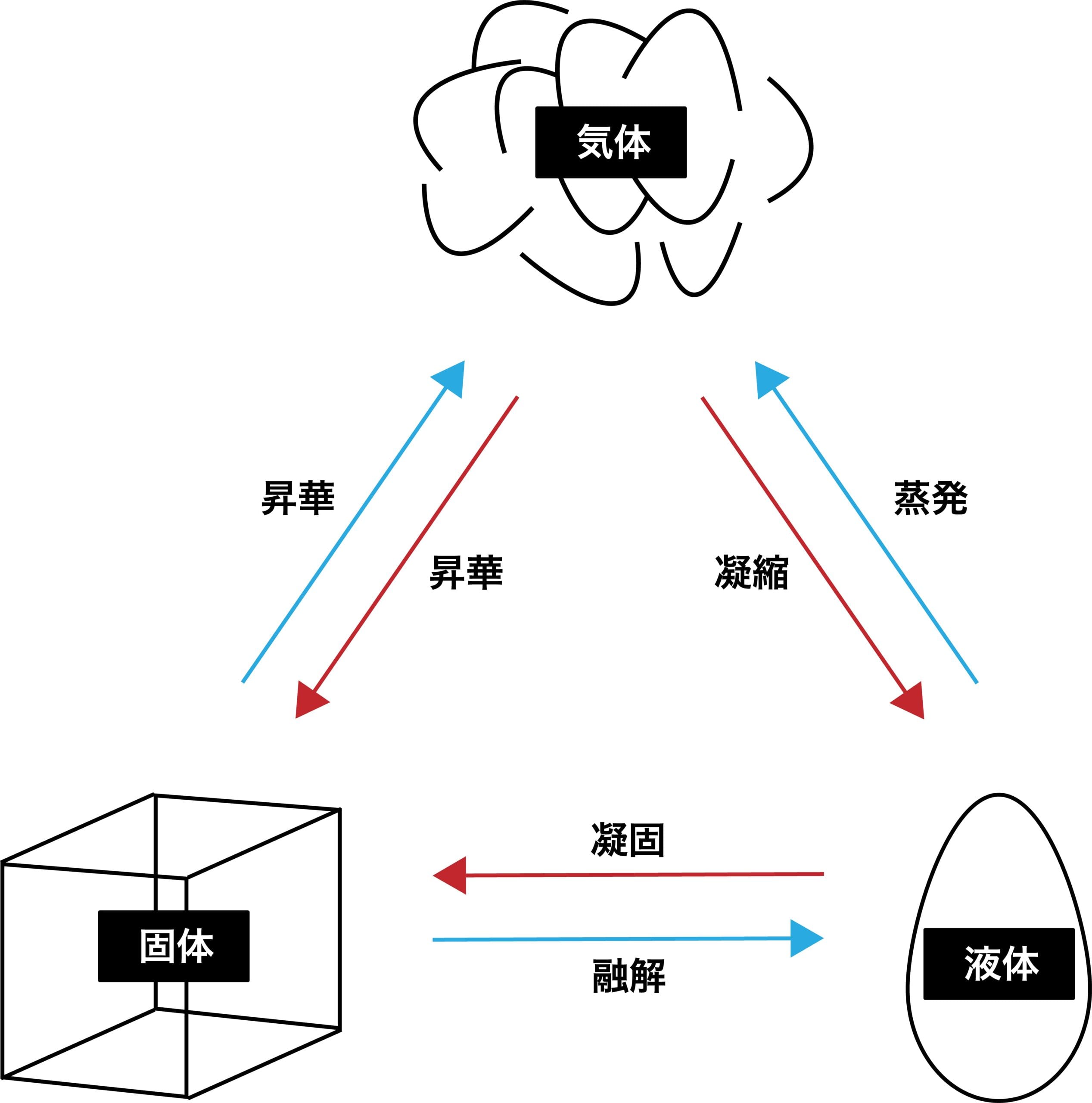

- 全ての物質には固体・液体・気体の3つの状態が存在し、これらを物質の三態という。(例:氷・水・水蒸気)

- また、物質の状態は温度と圧力によって変化し、この変化を状態変化という。

- 固体が液体になることを融解、液体が固体になることを凝固、液体が気体になることを蒸発、気体が液体になることを凝縮、固体が気体になること・気体が固体になることをどちらとも昇華という。

- また、状態変化が起こる温度を表す用語として、次のものがある。

| 融点 | 固体が融解して液体になる温度 |

| 凝固点 | 液体が凝固して固体になる温度 |

| 沸点 | 液体が沸騰して気体になる温度 |

物理変化/状態変化

- 水H2Oの状態変化のように、状態が変化するだけで物質そのものは変わらない変化を物理変化という。

- 一方、H2Oを電気分解すると、水素H2と酸素O2に変化する。このように、反応により物質が別の物質に変化することを化学変化(化学反応)という。

状態変化

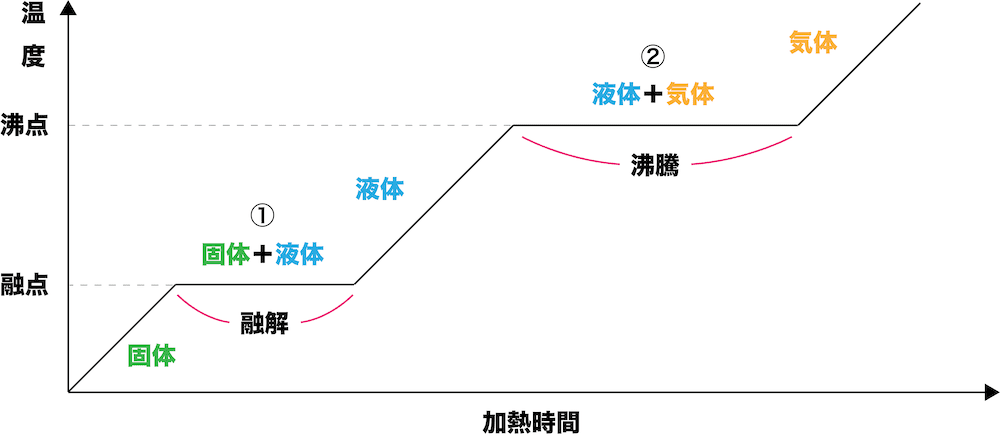

- 固体に熱を加えていくと、固体→液体→気体という流れで状態変化していく。状態変化している間は温度は下がらず一定となる。

①(固体→液体、液体→固体)

- 固体に熱を加えていくと固体の温度が上昇する。しかし、ある温度に達すると液体に変化し始め、温度が一定に保たれる。これは加えた熱が全て状態変化に使われるためである。この段階を経て、固体は完全に液体となる。

- 固体が液体になる変化を融解、融解が始まる温度を融点という。

- 一方、液体を冷却していくと液体の温度が降下し、ある温度に達すると固体に変化し始める。

- このように、液体が固体になる変化を凝固、凝固が始まる温度を凝固点という。融点と凝固点は一致する。

②(液体→気体、気体→液体)

- 液体が気体になる変化を蒸発という。

- 物質によるが、蒸発は常温でも見ることができる。例えば、水滴をしばらく放っておけばいつの間にか無くなる。これは水が常温でも蒸発しているからである。蒸発は液面付近で運動エネルギーの大きい粒子が粒子間の引力を振り切って飛び出していくために起こる。

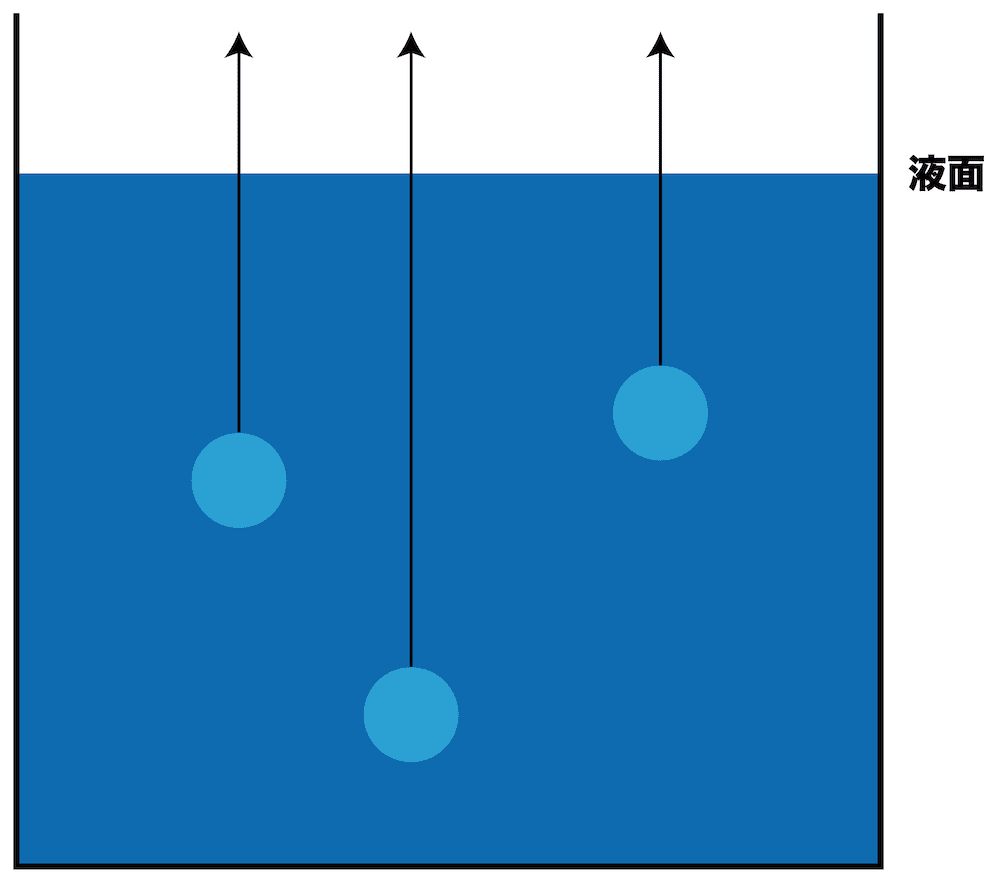

- 液体に熱を加えていくと液体の温度が上昇し、液体内部からも気体が発生する現象が起こる。これを沸騰といい、沸騰が始まる温度を沸点という。融解同様、沸騰が起こっている間、温度は一定に保たれる。

- 一方、気体を冷却すると気体の温度が低下し、液体に変化する。このように、気体が液体になる変化を凝縮、凝縮が始まる温度を凝縮点という。沸点と凝縮点は一致する。

③(固体→気体、気体→固体)

- 通常、固体の結合が一部切れて液体へ、残りの結合が全て切れて気体へ状態変化するが、引力の小さい物質は一気に全ての結合が切れて固体から直接気体に変化する。このように、固体が直接気体になる変化を昇華という。また、気体→固体の変化も同様に昇華という。

- 昇華性をもつ物質として覚えておくべきものは「ドライアイス・ヨウ素・ナフタレン」の3つである。

蒸発と沸騰の違い

- 蒸発と沸騰の違いについて解説する。

| 蒸発 | 液体表面から溶媒分子が気化する現象 |

| 沸騰 | 液体内部から溶媒分子が気化する現象 |

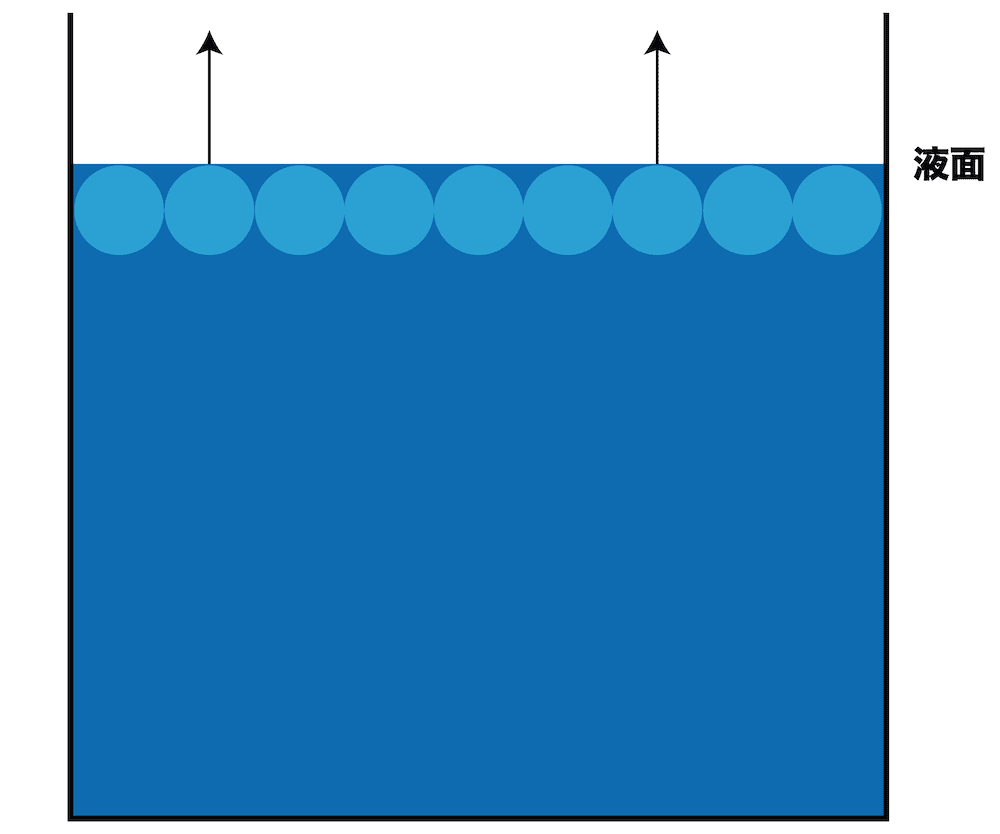

蒸発

- 液体表面から溶媒分子が気化する現象を蒸発という。

- 蒸発は温度に関係なく起こる。

沸騰

- 液体を加熱した結果、液体内部から溶媒分子が気化する現象を沸騰という。

物質の状態を決める要因

- 物質の状態を決める要因は「温度」と「圧力」である。

温度

- 物質の状態を決める要因の1つ目は、温度である。

- 温度を変えると、氷が水に変化したり、水が水蒸気に変化したりする。

圧力

- 物質の状態を決める要因の2つ目は、圧力である。

- 我々は一定の圧力(大気圧 1.013×105Pa)の下で生活しており、普段の生活で圧力を意識することはあまりないだろう。

- しかし、「氷上でスケート靴を履くとよく滑る」などの現象はこれに当てはまる。スケート靴の刃と氷の接触面積は小さいが、そこに人の体重がかかるため、刃の下の圧力はとても高くなる。それにより、そこの部分だけ氷が水に変化してよく滑る。

粒子に働く力

- 物質の状態は温度と圧力で決まるが、我々が生活しているのは地上であり、圧力は(基本的に)常に一定である。

- よって通常、状態変化は温度に注目して考えていく。温度変化に伴って状態変化が起こるのは、物質を構成している粒子に働く2つの力の大小関係が変化するためである。

- 1つ目の力は「粒子間の引力によるエネルギー」である。どんな粒子にも互いに引き合う力が働いている。そして、この引力は粒子の種類で決まるため、温度の影響を受けない。

- 2つ目の力は運動エネルギーである。粒子は温度に応じた運動をしていて、これを熱運動という。

- 温度が高くなると熱運動のエネルギーが大きくなり、熱運動が激しくなる。粒子の熱運動は、煙の広がりを考えると理解しやすい。煙が部屋のある一箇所で発生すると、時間とともに部屋中に広がっていく。これは、粒子が熱運動で広がっていくためであり、この現象を拡散という。

- これら2つの力はどんな粒子にも必ず働いている。そしてこれらは「くっつきたい」「離れたい」という相反する力である。この相反する2つの力の大小関係が温度によって変化して、物質の三態が決定される。

- これ以降、温度変化による粒子にはたらく力の大小関係と物質の三態の関係について解説する。

温度が低いとき

- 温度が低いときは、運動エネルギーが小さく、熱運動が緩やかであるため、粒子たちは引力で束縛されて固まっている。つまり、固体である。

力によるエネルギー >> 熱運動のエネルギー のとき、固体

温度を高くしたとき

- 温度を高くすると、運動エネルギーが大きく、熱運動が激しくなり、粒子たちは一部の引力を振り切って動き始める。まだ引力に束縛されてはいるものの、ある程度の流動性を持つようになる。つまり、液体である。

引力によるエネルギー ≒ 熱運動のエネルギー のとき、液体

さらに温度を高くしたとき

- さらに温度を高くすると、運動エネルギーが非常に大きく、熱運動が非常に激しくなり、粒子たちは全ての引力を振り切って自由に動き始める。つまり、気体である。

引力によるエネルギー << 熱運動のエネルギー のとき、気体

物質の三態(状態変化)まとめ

この『【物質の三態】状態変化とは?原理や用語(凝縮・昇華等)を図を使って解説!』のページで解説した内容をまとめる。

- 全ての物質には固体・液体・気体の3つの状態が存在し、これらを物質の三態という。

- 物質の状態は温度と圧力によって変化し、この変化を状態変化という。

- 固体が液体になることを融解、液体が固体になることを凝固、液体が気体になることを蒸発、気体が液体になることを凝縮、固体が気体になること・気体が固体になることをどちらとも昇華という。

- 固体が融解して液体になる温度を融点、液体が凝固して固体になる温度を凝固点、液体が沸騰して気体になる温度を沸点という。

- 状態が変化するだけで物質そのものは変わらない変化を物理変化という。一方、反応により物質が別の物質に変化することを化学変化(化学反応)という。

- 昇華性をもつ物質として覚えておくべきものはドライアイス・ヨウ素・ナフタレンの3つである。

- 液体表面から溶媒分子が気化することを蒸発、液体内部から溶媒分子が気化することを沸騰という。

- 物質の状態を決める要因は2つ存在し、1つは温度、もう1つは圧力である。

- 粒子は温度に応じた運動をしていて、これを熱運動という。

- 粒子が熱運動で広がっていく現象を拡散という。

演習問題

物質には固体・液体・気体の3つの状態が存在する。これらを物質の【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】三態

物質には固体・液体・気体の3つの状態が存在する。これらを物質の三態という。

物質の状態が変化することを【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】状態変化

物質の状態が変化することを状態変化という。

物質の状態は【1】と【2】により変化する。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】温度【2】圧力(順不同)

物質の状態は温度と圧力により変化する。

物質を構成する粒子は常に運動を行っており、この運動を【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】熱運動

物質を構成する粒子は常に運動を行っており、この運動を熱運動という。

熱運動は【1(高 or 低)】温になるほど激しくなる。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】高

熱運動は高温になるほど激しくなる。

粒子が熱運動で広がっていく現象を【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】拡散

粒子が熱運動で広がっていく現象を拡散という。

固体は分子が【1】によりギュッと詰まった状態である。一方、気体は熱運動が激しく、これに打ち勝ち、分子が分散している。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】分子間力

固体は分子が分子間力によりギュッと詰まった状態である。一方、気体は熱運動が激しく、これに打ち勝ち、分子が分散している。

状態変化を表す用語を答えよ。

固体→液体:【1】

液体→固体:【2】

解答/解説:タップで表示

解答:【1】融解【2】凝固

固体から液体に変化することを融解、液体から固体に変化することを凝固という。

状態変化を表す用語を答えよ。

液体→気体:【1】

気体→液体:【2】

解答/解説:タップで表示

解答:【1】蒸発【2】凝縮

液体から気体に変化することを蒸発、気体から液体に変化することを凝縮という。

状態変化を表す用語を答えよ。

固体→気体:【1】

気体→固体:【2】

解答/解説:タップで表示

解答:【1】昇華【2】凝華

固体から気体に変化することを昇華、気体から固体に変化することを凝華という。

液体内部から溶媒分子が気化する現象を【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】沸騰

液体内部から溶媒分子が気化する現象を沸騰という。

固体が融解して液体になる温度を【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】融点

固体が融解して液体になる温度を融点という。

液体が凝固して固体になる温度を【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】凝固点

液体が凝固して固体になる温度を凝固点という(凝固点と融点は等しい)。

液体が沸騰して気体になる温度を【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】沸点

液体が沸騰して気体になる温度を沸点という。

状態変化など、物質そのものは変わらない変化を【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】物理変化

状態変化など、物質そのものは変わらない変化を物理変化という。

反応により物質が別の物質に変化することを【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】化学変化

反応により物質が別の物質に変化することを化学変化という。

単体のうち、常温・常圧時に液体であるものを2つ挙げよ。

解答/解説:タップで表示

解答:臭素、水銀

単体のうち、常温・常圧時に液体なのは臭素と水銀である。

単体のうち、貴ガス以外で常温・常圧時に気体であるものを5つ挙げよ。

解答/解説:タップで表示

解答:水素、窒素、酸素、フッ素、塩素

単体のうち、常温・常圧時に気体なのは水素、窒素、酸素、フッ素、塩素、貴ガス(6種類)である。