MENU

【分離法】ろ過をする際の手順と注意点まとめ

はじめに

【プロ講師解説】このページでは『【分離法】ろ過をする際の手順と注意点まとめ』について解説しています。

ろ過とは

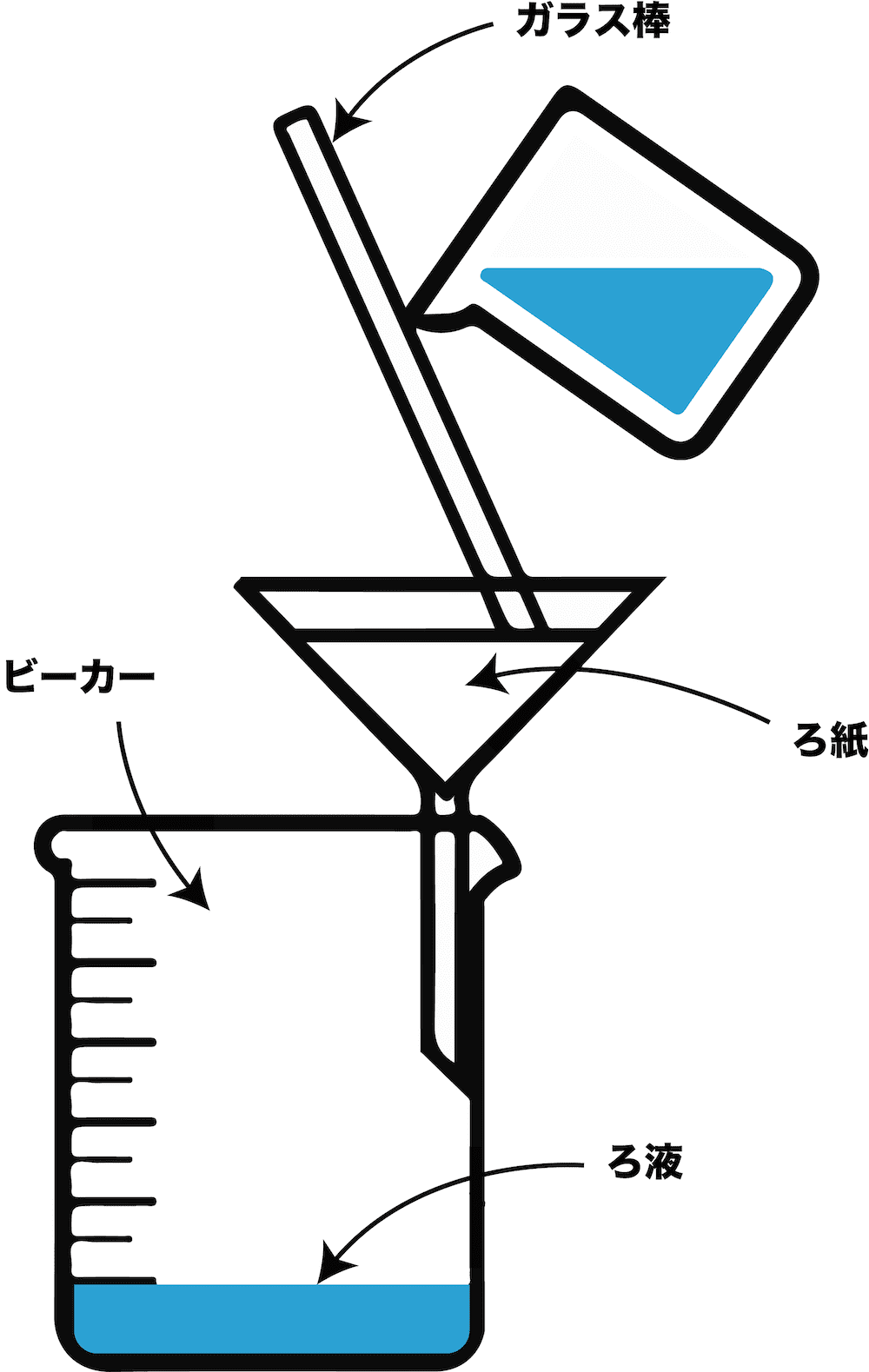

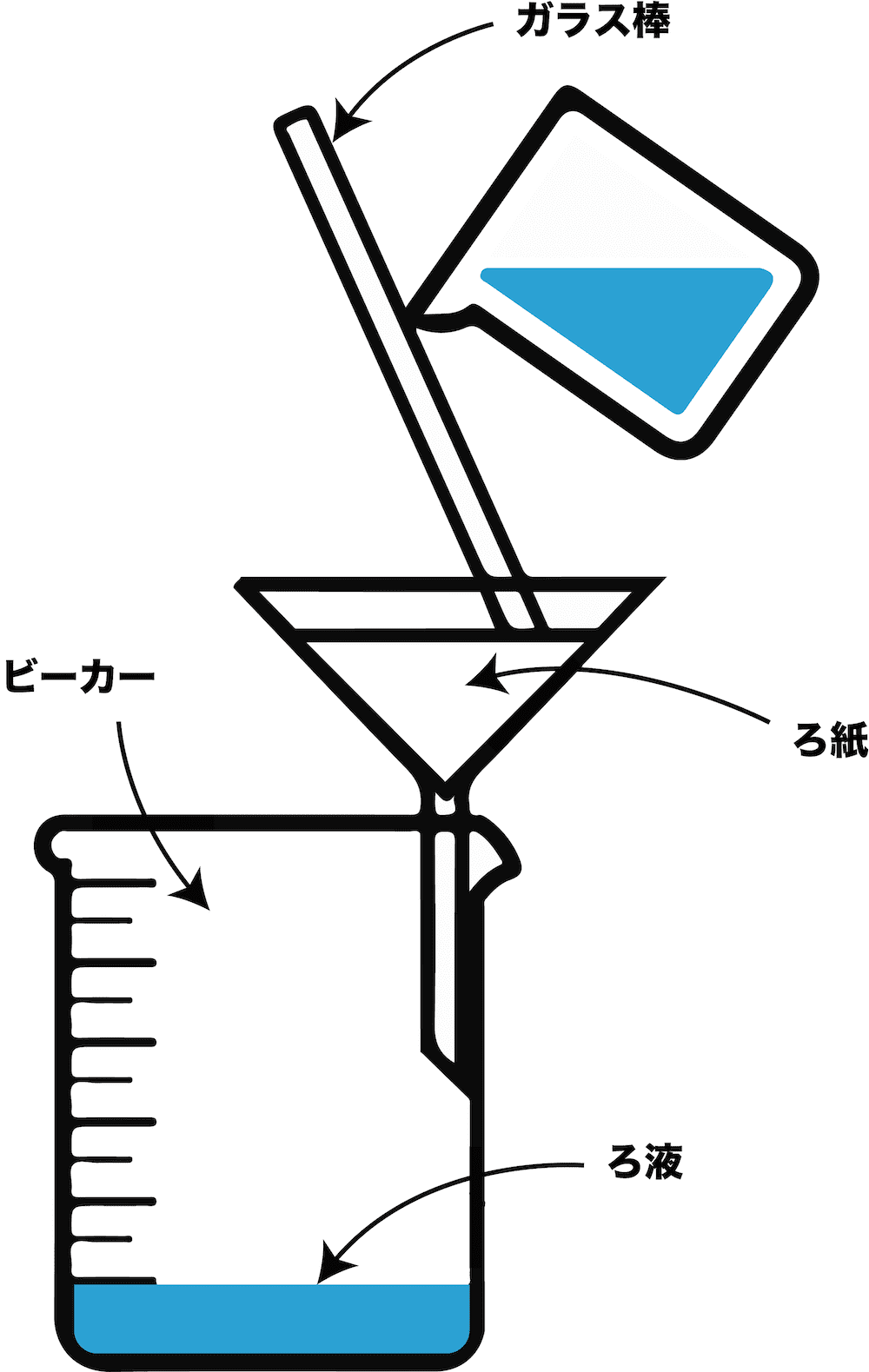

- 液体と固体の混合物をろ紙に流し込み、液体と固体を分離する操作をろ過という。

- ろ過の例としては次のようなものが挙げられる。

- 白濁した石灰水から透明な石灰水をつくる(石灰水の濁りは固体の沈殿であるCa(OH)2が原因であるためろ過でCa(OH)2を取り除けば濁りが消える)

- 泥水から綺麗な水を取り出す(泥水は水に砂が溶けたものなので砂をろ過で取り除けば綺麗な水になる)

ろ過の手順

- ろ過の手順は次の通りである。

まずは、4つ折りにしたろ紙を円錐状に開いて漏斗にあて、そこに蒸留水をかけて漏斗とろ紙を密着させる。

次に、溶液を漏斗に静かに注いでいく。

ろ過の注意点

- ろ過の手順のSTEP2の所で注意すべき点が4つあるので、それらを確認していこう。

注意点1

ろ過する溶液はしばらく放置して固体を完全に沈殿させておき、上澄み液からろ過を始める。

- ろ過をする溶液は予め一定時間放置し固体を完全に沈殿させて、上澄み液(上の方にある、固体が混ざっていない純粋な液)からろ過を始める必要がある。

- これは、先に固体がろ紙に付くとろ紙の目が塞がってしまい、ろ過にかかる時間が長くなるためである。

注意点2

ろ液を漏斗に注ぐ際、ガラス棒を伝わらせる。

- ろ液を漏斗に注ぐ際はガラス棒を伝わらせる必要がある。

- これは、ろ過する溶液が周囲に飛び跳ねないようにするためである。

注意点3

漏斗の先はビーカーの内壁につけておく。

- 漏斗の足はビーカーの内壁につけておく必要がある。

- これは、漏斗の足をビーカーにつけることでろ液が途絶えることなく流れ落ち、ろ過速度が速くなるためである。

注意点4

ろ過する溶液は、最大でろ紙の8分目の高さまで入れる。

- ろ過する溶液は、最大でろ紙の8分目の高さまで入れる。

- これは単純に、溢れるのを防ぐためである。

ろ過まとめ

この『【分離法】ろ過をする際の手順と注意点まとめ』のページで解説した内容をまとめる。

- 液体と固体の混合物をろ紙に流し込み、液体と固体を分離する操作をろ過という。

- ろ過は次の手順で行う。

❶ 4つ折りにしたろ紙を円錐状に開いて漏斗にあて、そこに蒸留水をかけて漏斗とろ紙を密着させる。

❷ 溶液を漏斗に静かに注いでいく。 - ろ過には次の注意点がある。

❶ ろ過する溶液はしばらく放置して固体を完全に沈殿させておき、上澄み液からろ過を始める。

❷ ろ液を漏斗に注ぐ際、ガラス棒を伝わらせる。

❸ 漏斗の先はビーカーの内壁につけておく。

❹ ろ過する溶液はろ紙の8分目の高さまで入れる。

演習問題

液体と固体の混合物をろ紙に流し込み、液体と固体を分離する操作を何というか。

解答/解説:タップで表示

解答:ろ過

ろ過とは、液体と固体の混合物をろ紙に流し込み、液体と固体を分離する操作である。

ろ過をする溶液は予め一定時間放置し固体を完全に沈殿させて、上澄み液からろ過を始める必要がある。これはなぜか。

解答/解説:タップで表示

解答:先に固体がろ紙に付くとろ紙の目が塞がってしまい、ろ過にかかる時間が長くなるため

ろ過をする溶液は予め一定時間放置し固体を完全に沈殿させて、上澄み液(上の方にある、固体が混ざっていない純粋な液)からろ過を始める必要がある。

これは、先に固体がろ紙に付くとろ紙の目が塞がってしまい、ろ過にかかる時間が長くなるためである。

ろ液を漏斗に注ぐ際はガラス棒を伝わらせる必要がある。これはなぜか。

解答/解説:タップで表示

解答:ろ過する溶液が周囲に飛び跳ねないようにするため

ろ液を漏斗に注ぐ際はガラス棒を伝わらせる必要がある。

これは、ろ過する溶液が周囲に飛び跳ねないようにするためである。

漏斗の足はビーカーの内壁につけておく必要がある。これはなぜか。

解答/解説:タップで表示

解答:ろ過速度を上げるため

漏斗の足はビーカーの内壁につけておく必要がある。

これは、漏斗の足をビーカーにつけることでろ液が途絶えることなく流れ落ち、ろ過速度が上昇するためである。

ろ過する溶液は、最大でろ紙の8分目の高さまで入れることができる。これ以上入れてはいけないのはなぜか。

解答/解説:タップで表示

解答:溢れるのを防ぐため

ろ過する溶液は、最大でろ紙の8分目の高さまで入れる。

これは単純に、溢れるのを防ぐためである。