MENU

気体の発生装置(ふたまた試験管・キップの装置など)

目次

はじめに

【プロ講師解説】このページでは『気体の発生装置(ふたまた試験管・キップの装置など)』について解説しています。

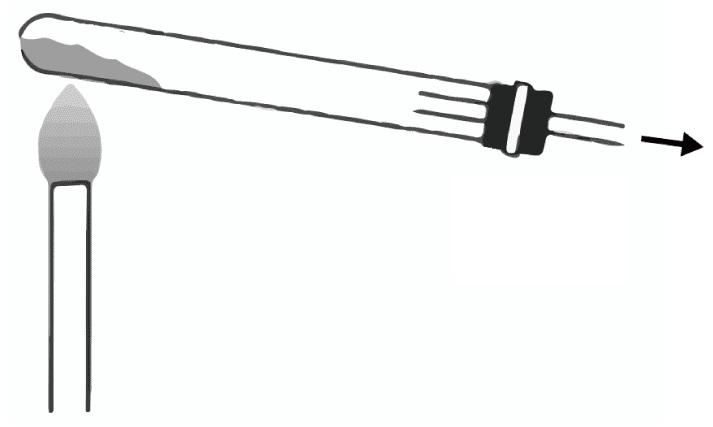

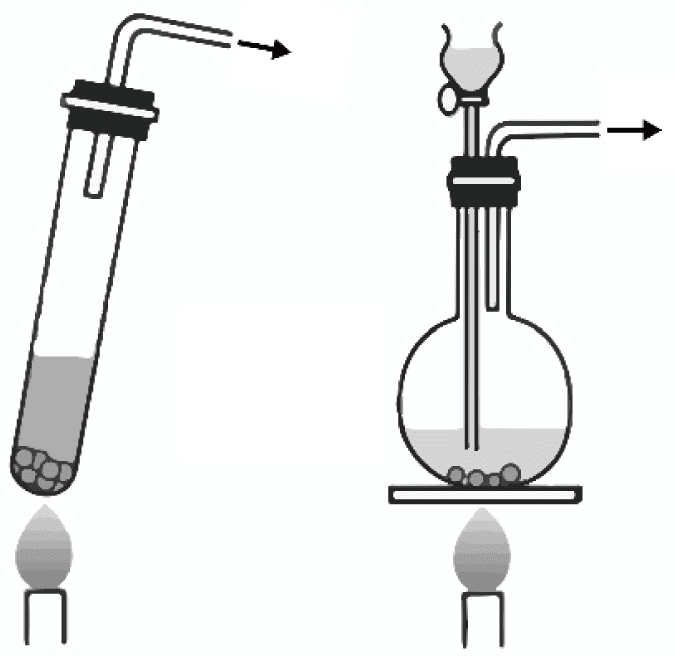

固体同士の反応

- ほとんどの固体は混合するだけでは反応しないため加熱が必要である。加熱した際に発生する水蒸気が試験管の口元で液体になることが多く、それが加熱部分に流れると試験管が破れる恐れがあるので口元は下げておく。

固体と液体、あるいは液体同士の反応(加熱不要)

基本

(左)最も簡便な方法。加熱不要。

(右)三角フラスコと滴下漏斗を用いる方法。加熱不要。

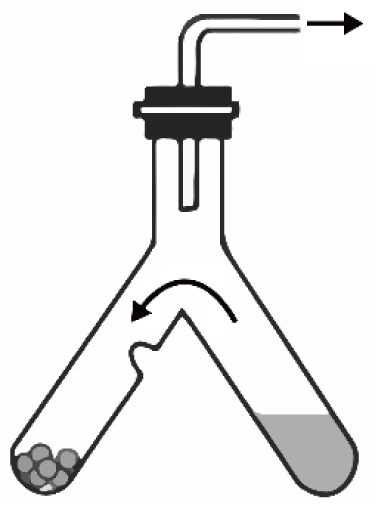

ふたまた試験管

- 加熱が不要で、固体と液体の分離を非常に簡単に行うことができる。

- 液体を固体側に流して反応させ、反応後液体を右側に戻す。その際固体試料はストッパー(ぼこっと凹んでいる部分)に引っかかり左側に止まる。

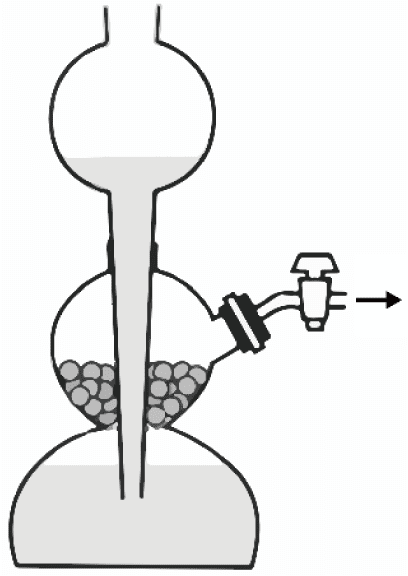

キップの装置

- 加熱をせず粒状の固体と液体を反応させる装置。

- 気体の発生を自在に開始したり停止したりすることができる。固体試薬の方は(隙間から落下してしまうため)大きめの粒状でなければならない。

固体と液体の反応(加熱必要)

(左)簡便な方法。

(右)丸底フラスコと滴下漏斗を用いる方法。