MENU

活性化エネルギーと反応熱

はじめに

【プロ講師解説】このページでは『活性化エネルギーと反応熱』について解説しています。

活性化エネルギーと反応熱

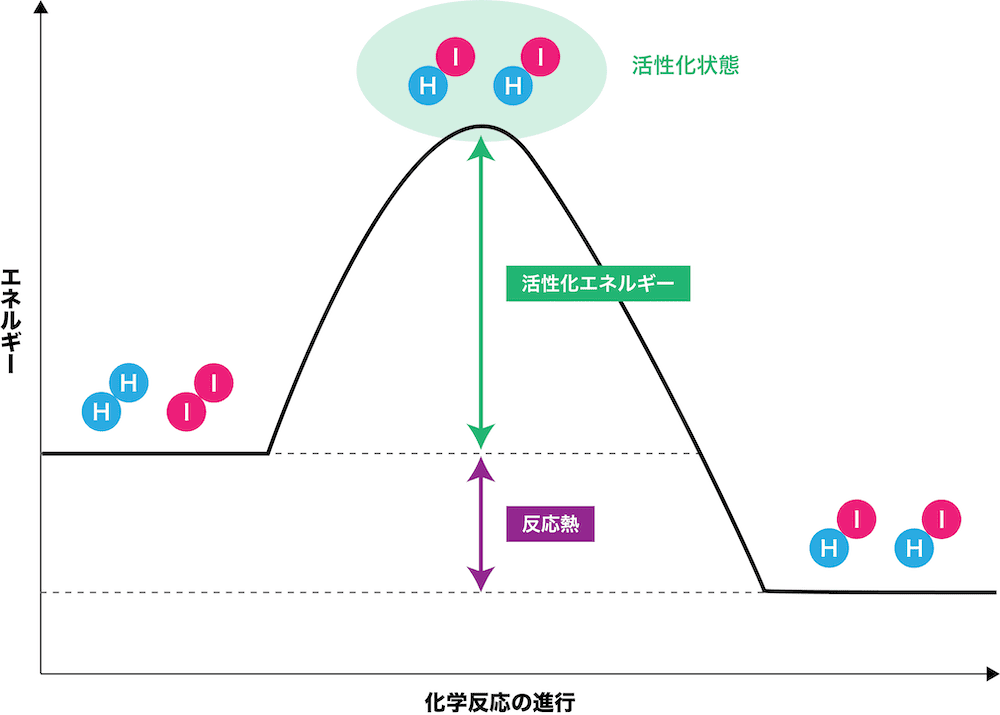

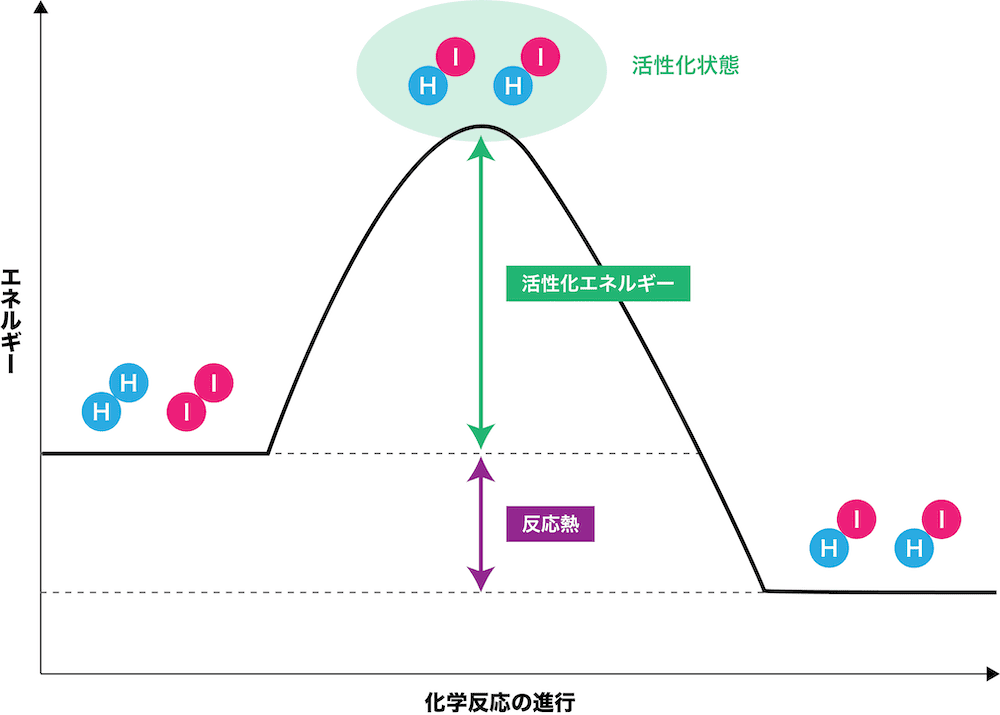

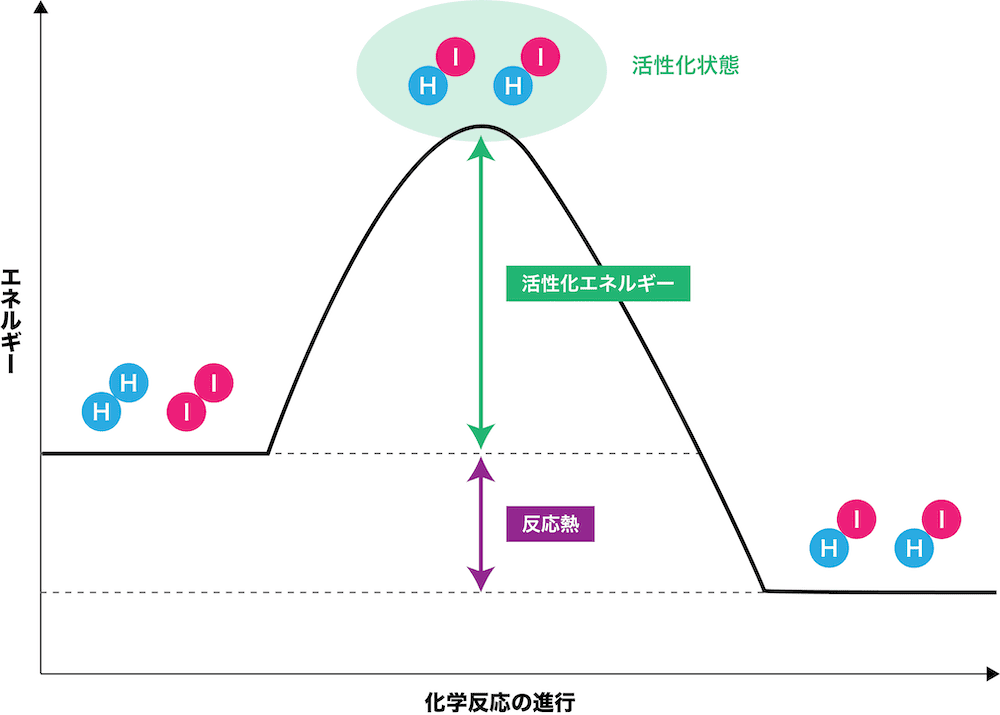

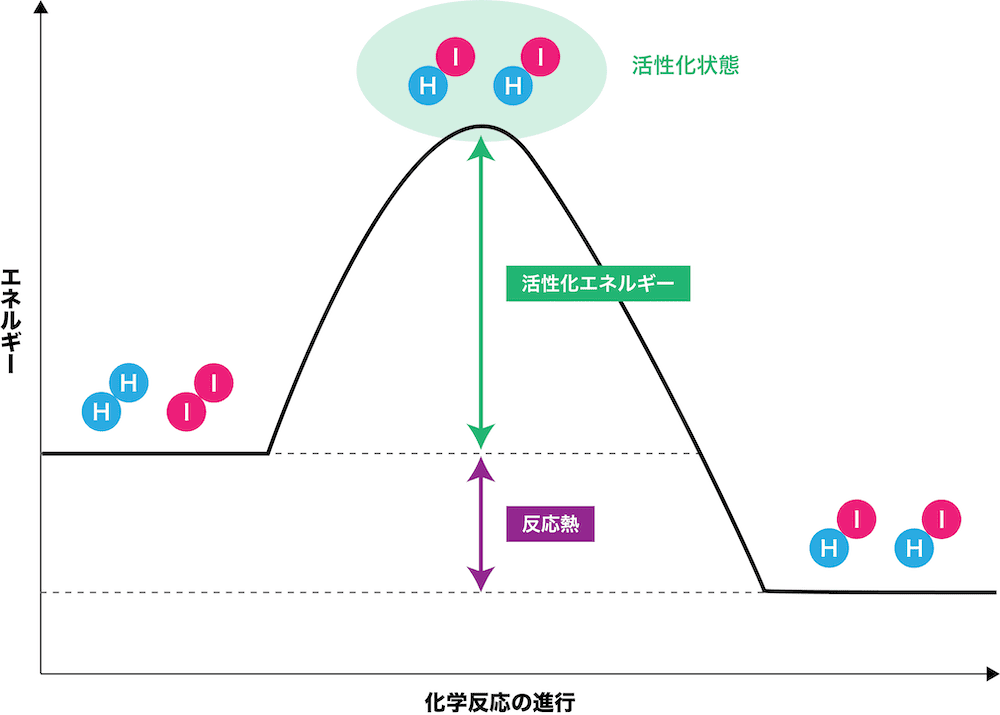

- 反応物質が反応するために必要なエネルギーを活性化エネルギーという。

- 活性化エネルギーを得て反応途中の段階にある、非常に不安定な状態を活性化状態という。

- 化学反応の進行に伴って出入りする熱(エネルギー)を反応熱という。

●活性化エネルギー

反応物質が反応するために必要なエネルギー

●活性化状態

活性化エネルギーを得て反応途中の段階にある、非常に不安定な状態

●反応熱

化学反応の進行に伴って出入りする熱(エネルギー)

水素とヨウ素の反応

- 水素H2とヨウ素I2の反応は、次の化学反応式で表される。

\[ \mathrm{H_{2}+I_{2}→2HI} \]

- ただし、H2とI2を反応させても、いきなり安定なHIができるわけではない。次の2STEPで反応の流れを確認する。

●STEP1

反応物(H2・I2)に外部から活性化エネルギーが加わる。

→ 活性化状態(遷移状態)になる。

●STEP2

活性化状態からエネルギーを放出し、生成物(HI)ができる。

→ 活性化状態(遷移状態)になる。

まずは、反応物(H2・I2)に外部から活性化エネルギーが加わる。その結果、活性化状態(遷移状態)になる。

活性化状態は、H2とI2が反応してHIになりかけてはいるけれども、エネルギー状態が高く非常に不安定である。

次に、活性化状態からエネルギーを放出し、生成物(HI)ができる。

このとき、最初のH2・I2のエネルギーと、安定したHIのエネルギーの差を反応熱という。

活性化エネルギーと反応速度

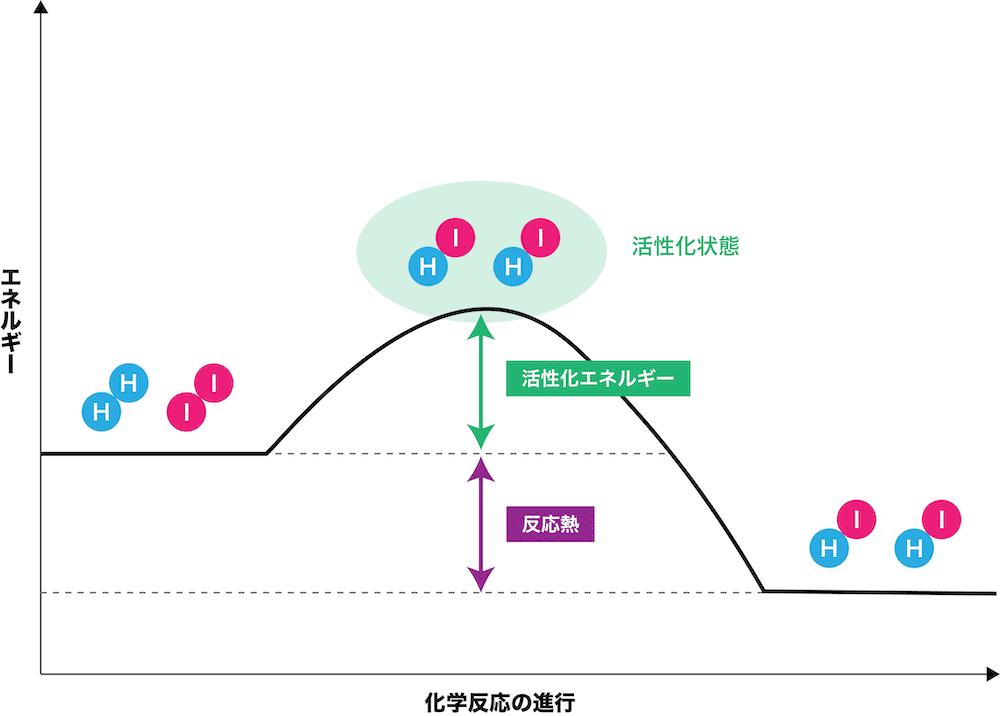

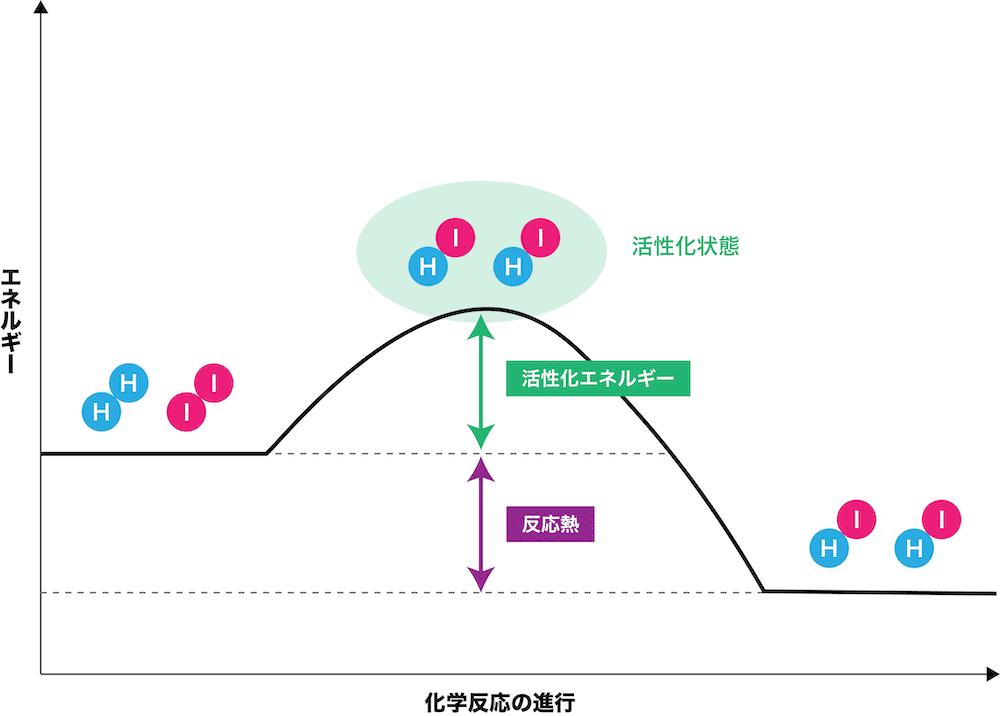

- 活性化エネルギーと反応速度の関係について解説する。

活性化エネルギー(大)→反応速度(小)

活性化エネルギー(小)→反応速度(大)

活性化エネルギーが大きい場合

- 活性化エネルギーは「反応物が活性化状態になるために必要なエネルギー」である。したがって、これが大きいということは「反応物が活性化状態になるまで時間がかかる」ということになる。すると当然、反応全体にかかる時間も長くなる。

活性化エネルギーが小さい場合

- 活性化エネルギーが小さい場合、「反応物が活性化状態になるまでにかかる時間が短い」ので、反応全体にかかる時間も短くなる。

演習問題

化学のグルメでは、高校化学・化学基礎の一問一答問題を公開しています。問題一覧は【スマホで出来る】一問一答(高校化学・化学基礎)でご覧下さい。

分子同士が衝突して化学反応が起こるとき、エネルギーの高い状態(【1】)を経由する。物質を【1】にするために必要な最低限のエネルギーを【2】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】活性化状態【2】活性化エネルギー

●活性化エネルギー

反応物質が反応するために必要なエネルギー

●活性化状態

活性化エネルギーを得て反応途中の段階にある、非常に不安定な状態

活性化エネルギーが小さいほど、反応速度は【1(速 or 遅)】くなる。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】速

活性化エネルギーが大きい場合

活性化エネルギーは「反応物が活性化状態になるために必要なエネルギー」である。したがって、これが大きいということは「反応物が活性化状態になるまで時間がかかる」ということになる。すると当然、反応全体にかかる時間も長くなる。

活性化エネルギーが小さい場合

活性化エネルギーが小さい場合、「反応物が活性化状態になるまでにかかる時間が短い」ので、反応全体にかかる時間も短くなる。

反応物のエネルギーと生成物のエネルギーの差を【1】という。

解答/解説:タップで表示

解答:【1】反応エンタルピー

反応物のエネルギーと生成物のエネルギーの差を反応エンタルピーという。