MENU

【分離法】クロマトグラフィー(仕組み・操作手順・種類・図など)

目次

はじめに

【プロ講師解説】このページでは『【分離法】クロマトグラフィー(仕組み・操作手順・種類・図など)』について解説しています。

クロマトグラフィーとは

- ろ紙に対する吸着力の違いを利用して、色素などの混合物を各成分に分離する操作をクロマトグラフィーという。

クロマトグラフィーの操作手順

- クロマトグラフィーの操作手順は次のとおりである。

STEP

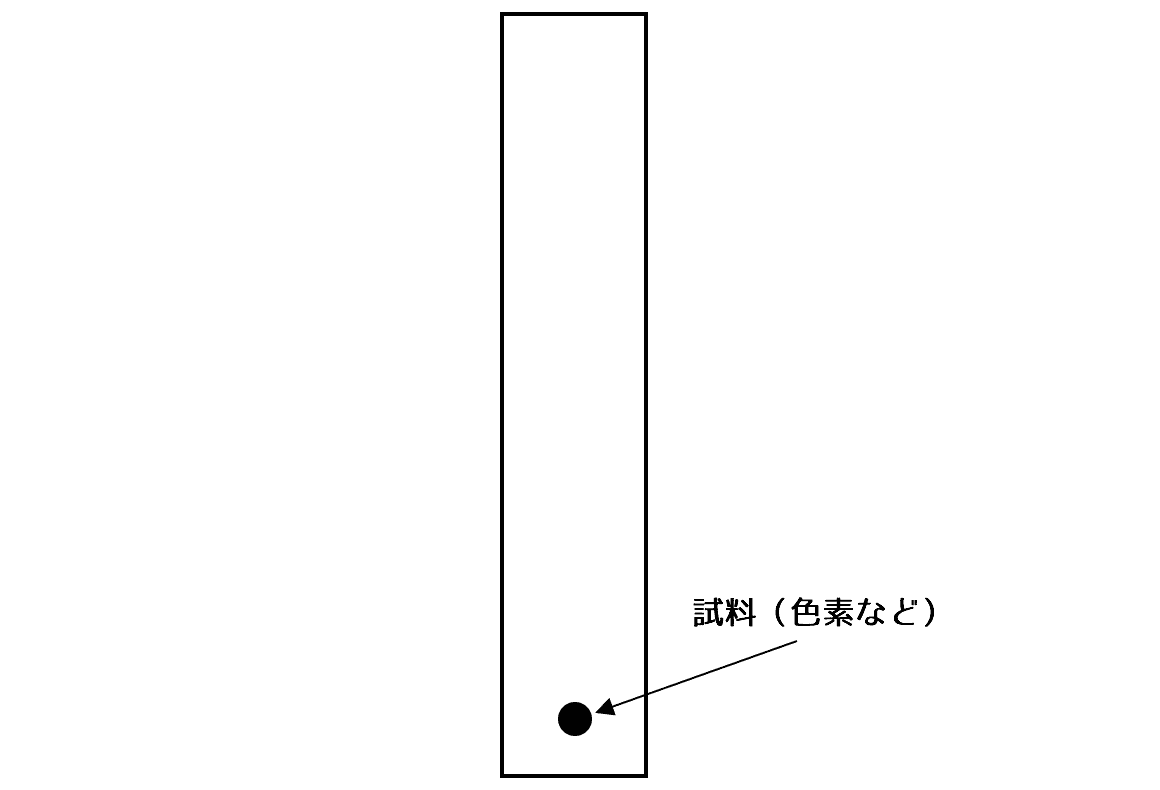

細く切ったろ紙の一端に試料を付着させる。

まずは、細く切ったろ紙の一端に試料を付着させる。

STEP

そのろ紙をアルコールなどの展開液に浸す。

次に、そのろ紙をアルコールなどの展開液に浸す。

STEP

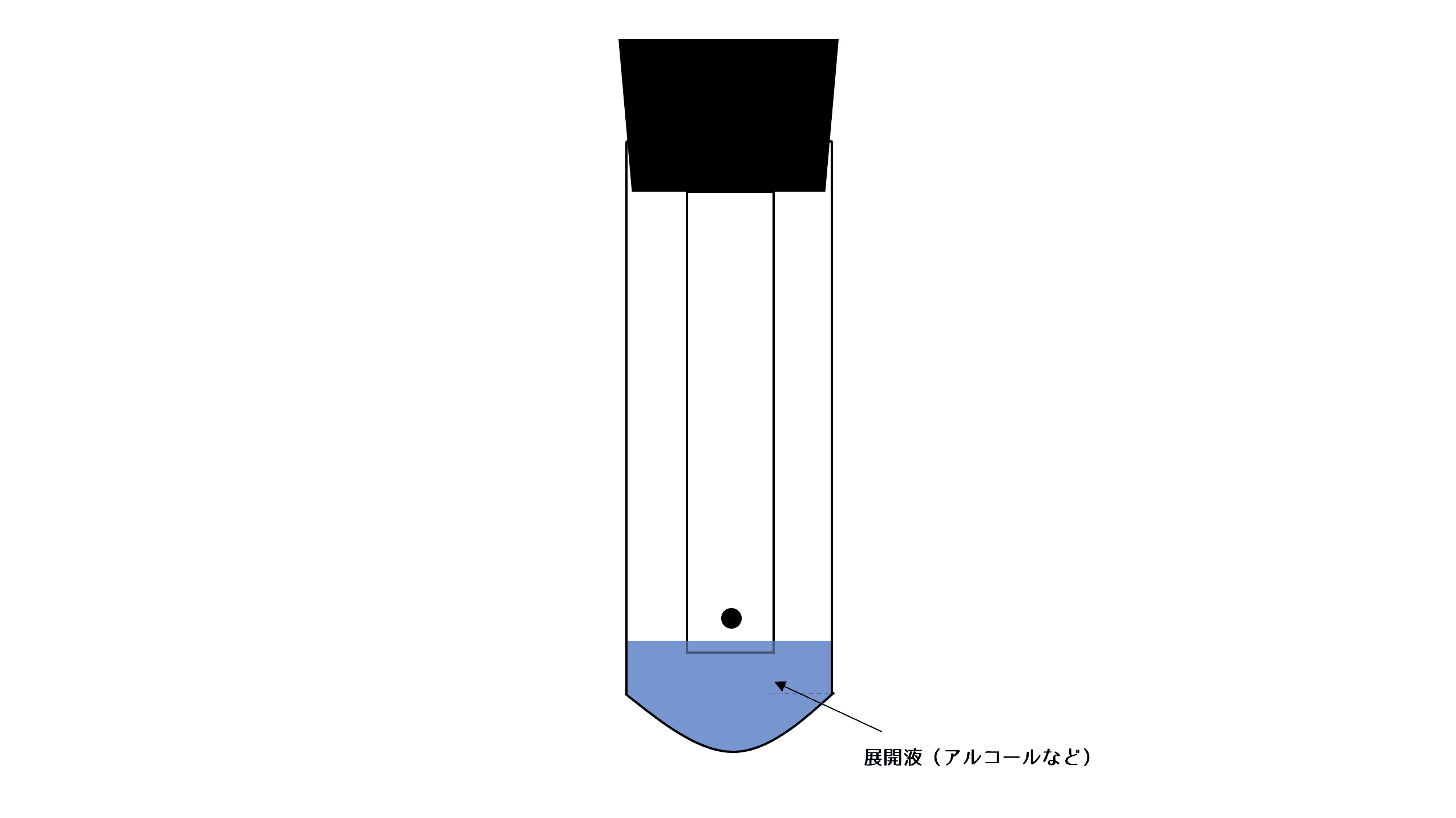

時間の経過とともに色素を溶かした展開液がろ紙を上昇し、各色素が異なる位置に分離される。

ろ紙を展開液に浸した状態で放置しておくと、時間の経過とともに色素を溶かした展開液がろ紙を上昇し各色素が異なる位置に分離される。

ろ紙への吸着力が弱い色素は移動速度が速く上側に分離され、吸着力が強い色素は移動速度が遅く下方に分離される。

その他のクロマトグラフィー

- 上で見てきたろ紙を使ったクロマトグラフィーは「ペーパークロマトグラフィー」とよばれる。

- クロマトグラフィーはろ紙以外のものを使って行う場合がある。

| 薄層クロマトグラフィー | 薄層プレートを使う |

| カラムクロマトグラフィー | カラムを使う |

薄層クロマトグラフィー

- ろ紙の代わりにガラス板とシリカゲル等の吸着剤を用いる方法を薄層クロマトグラフィーという。

カラムクロマトグラフィー

- シリカゲルなどの吸着剤をガラス管に詰め、その上部から試料溶液及び展開液を流すと試料溶液中の各成分が吸着・分離される。

- このような方法をカラムクロマトグラフィーという。